Humildes alzados. Relaciones de trabajo y sindicalismo en el pugilismo argentino (1920-1950)

Jonathan Palla

ORCID: 0009-0007-6303-934X

Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales - Universidad Nacional de San Martín -

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Buenos Aires, Argentina

jonathanpalla@gmail.com

Resumen: Desde la década de 1920 maduraron conflictos en las relaciones que estructuraban el mercado del boxeo profesional. Estas tensiones se expresaron en imágenes de explotación laboral derivadas de la vulnerabilidad de los jóvenes boxeadores en duras condiciones de trabajo. Durante la década siguiente, los contratos entre promotor y boxeador fueron vistos como símbolo de inmoralidad en la explotación laboral. Atravesado por una larga y conflictiva coexistencia entre esas dos claves de explicación (la moral y la del trabajo), el boxeo profesional también participó de los impulsos organizativos y sindicales de la clase trabajadora durante la posguerra, mostrando igualmente que los objetivos de movilidad ascendente convivieron con otras formas de significar el trabajo en el espectáculo deportivo.

Palabras claves: Boxeo – Trabajo – Deporte – Sindicalismo

Abstract: Since the 1920s, conflicts have matured in the relationships that structured the professional boxing market. These tensions were expressed in images of labor exploitation derived from the vulnerability of young boxers in harsh working conditions. During the following decade, contracts between promoter and boxer were seen as a symbol of immorality in labor exploitation. Crossed by a long and conflictive coexistence between these two keys of explanation (morality and work), professional boxing also participated in the organizational and union impulses of the working class during the postwar period, also showing that the objectives of upward social mobility coexisted with other ways of meaning work in the sporting spectacle.

Keywords: Boxing – Labor – Sport – Trade Unionism

Recepción: 10 de septiembre de 2023. Aceptación: 16 de diciembre de 2023

* * *

Cuando el pugilista Ángel Sotilo publicó en 1949 las memorias de su vida profesional, recordó sus inicios a comienzos de 1930 en la empresa del estadio Luna Park, a la que calificó como “la Posada del Mal”. Con esa adjetivación cargada de fuertes imágenes morales, Sotilo refería prácticas que marcaron sus primeras relaciones laborales, a las que consideraba deshonestas, con los promotores del estadio, pero a las que se sometió para no ver frustrados sus anhelos de construir su vida como boxeador (imposición de managers, salarios a destajo, apropiación indebida de dinero por parte de la empresa). Sin embargo, sus evocaciones se publicaban en un contexto particular, pues finalizando la década de 1940 los boxeadores del estadio estaban constituyendo su organización sindical y manifestaban a la prensa “estar resueltos a hacerse valer en sus derechos contra el «trust implacable»”.1

Este artículo explora los arreglos laborales a través de los cuales hombres de clase trabajadora construyeron una profesión en el espectáculo del boxeo rentado argentino. Para esto se revisa la conflictiva coexistencia entre claves morales y laborales que atravesaron la trayectoria del pugilismo y de los pugilistas. Con la aprobación legal de estos espectáculos, a partir del período de entreguerras, el pugilismo atravesó en gran parte de la república un proceso de difusión social amplio. En ese recorrido, el interés monetario del boxeo desplazaba cada vez más a los sentidos pedagógicos y morales que habían dominado para justificar su práctica durante un período anterior. Sin embargo, el boxeo continuó siendo mirado como un aspecto sintomático de la cultura y de distintos sentidos de moralidad (Ullivarri 2020a, 2020b).

Como han mostrado otras investigaciones, las tensiones entre moralidad y trabajo que atravesaron las miradas sobre las relaciones entre empresarios y trabajadores del espectáculo, permiten reflexionar sobre las contrataciones e intermediaciones laborales y sobre los cruces de sentidos, identificaciones e intereses que marcan la vida de los sujetos (Schettini, 2012; Schettini y Galeano 2019). Prestar atención a las intersecciones de estas dimensiones entre promotores y boxeadores puede ayudarnos a conocer más sobre el mundo laboral en el que se articuló el espectáculo deportivo en la primera parte del siglo XX. Para esto, una primera sección recorre las tensiones sociales que, en torno al pugilismo, comenzaron a evidenciarse con mayor visibilidad desde la década de 1920 cuando los espectáculos de boxeo rentados fueron legalmente admitidos en la ciudad de Buenos Aires. La segunda parte, se enfoca fundamentalmente en la década de 1930 y rastrea las imágenes morales que circularon en las revistas y secciones deportivas alrededor de las relaciones de trabajo que motivaron y sostuvieron al pugilismo profesional. Finalmente, se focaliza en los años que coinciden con el primer gobierno peronista, para analizar las iniciativas sindicales que la clase trabajadora pugilista protagonizó y las retóricas que surcaron aquellos conflictos.

Box libre

La bibliografía general acuerda que entre la década de 1890 y 1914 la práctica del boxeo profesional tuvo un impulso notable, pero que fue la época de entreguerras la que significó el momento de auge internacional de los espectáculos de boxeo (Taylor, 2013; Taylor & Ville, 2020). Dentro de esa corriente transnacional, el pugilismo del Río de la Plata, se desenvolvió en un movimiento de proliferación simultánea tanto por dentro como por fuera de los grandes centros europeos (Palla, 2018, 2020). Aun cuando en Buenos Aires la prohibición de estos espectáculos desde 1892, por parte de las autoridades, se combinaba con la práctica en clubes, las peleas clandestinas y la organización excepcional de exhibiciones autorizadas, fue sobre todo a partir del período de entreguerras cuando el pugilismo atravesó en gran parte del país un proceso de difusión social amplio que redundó en la multiplicación de clubes, asociaciones, academias y boxeadores, al tiempo que la creación de una Federación Argentina de Box (FAB) buscaba instituir reglamentaciones, competencias y convenios con otras federaciones nacionales. Asimismo, la circulación de la prensa y otras publicaciones especializadas junto con la difusión radial ayudaron a apuntalar y a fomentar los matches de boxeo como espectáculos redituables. Un novel semanario boxístico porteño dijo entonces que “el boxeo entra en su período álgido como deporte popular”.2 Esos años estuvieron marcados por la impronta de figuras estelares como la de Luis Ángel Firpo, quien enfrentó en 1923, ante más de 85.000 espectadores, al campeón mundial norteamericano Jack Dempsey. El boxeo aparecía desde entonces como una cantera para obtener patrióticos logros deportivos y en ese sentido fueron significadas también las cuatro medallas obtenidas en los Juegos Olímpicos de París de 1924 (Archetti, 2001; Alabarces, 2008).

Aunque en principio Firpo era uno de los tantos jóvenes de las capas populares cuyas expectativas lo acercaron al boxeo, su particular trayectoria quebró el círculo de los aficionados transformándolo en una gloria nacional. Asimismo las carreras de los boxeadores más populares, como la del mismo Firpo o la de Justo Suárez, entre otros, alimentaron igualmente los deseos de muchos trabajadores acerca de las posibilidades de lograr prestigio y éxito económico en ese campo deportivo. En este sentido, la prensa resaltaba con asombro que el número de jóvenes que se iniciaban en “el viril deporte” crecía día a día. Sin embargo, también alertaba respecto a que “todos estos entusiastas muchachos ni bien han calzado los guantes un par de veces, se hallan agitados por el prurito de exhibir sus habilidades –o lo que sea– en un verdadero match”.3 La posibilidad de construir una profesión en el deporte traspasó buena parte de la discusión pública acerca de si el boxeo debía quedar como actividad amateur o si era deseable también admitirlo en su versión profesional y organizada con objetivos financieros. Estas tensiones se asentaban además sobre la idea del boxeo como un termómetro sintomático de la cultura y del “buen gusto”, donde se cruzaban contornos sobre lo moral, lo comercial y lo social (Sheinin, 2017; Lafevor, 2020; Guiamet, 2014; Scharagrodsky, 2021; Montaldo, 2016). Ya desde la época de la Gran Guerra, algunos ilustrados impulsores del pugilismo habían subrayado las bondades del ring como una tecnología de reforma social para educar el carácter y el cuerpo, mientras que otros insistían en ver en el pugilismo solamente un modo de fomentar incultura y violencia (Ullivarri, 2020b).

Cuando, al comenzar la década de 1920, el debate sobre la permisión de combates rentados en la Capital Federal se reactivó y llegó a los debates legislativos, algunas voces más restrictivas sostuvieron que el boxeo “es nobilísimo cuando no se estimula a combatir por dinero […] pero aceptar el profesionalismo es crear una plaga de parásitos sociales explotados por comerciantes”.4 Sin embargo, la realidad del campo boxístico porteño era más compleja que esa dicotomía discursiva. Por esos mismos días la revista Sport Ilustrado denunció que el torneo de selección de aficionados para las Olimpíadas de Río de Janeiro se había demorado debido al dudoso amateurismo de varios pugilistas aficionados que sin embargo cobraban bolsas. Por la misma época, la revista especializada Punch admitió que “por lo menos el noventa por ciento de los que se dicen aficionados, cobran sus buenos pesitos por sostener peleas”.5 En todo caso, a comienzos de la década de 1920, tanto sus impulsores como sus detractores, admitían que “hace mucho tiempo que en esta ciudad se ha levantado un eco profundo de instituciones deportivas y del público en general para que los espectáculos de box sean permitidos”.6 Tal vez por eso, aún las voces más dubitativas concluían que “hay que ser tolerantes con las luchas entre profesionales siempre que se encuentren dentro de la reglamentación respectiva”.7 En ese contexto, la disputa por lo que insinuantemente se llamaba “box libre” finalizó y, hacia 1924, los combates rentados fueron admitidos legalmente en el distrito de Buenos Aires al mismo tiempo que se fundó la Comisión Municipal de Boxeo (CMB) para regularlo y controlar el pago de los impuestos y los flujos monetarios de la actividad. Por esa época, un nuevo público, masivo y popular, invadió el cada vez más dinámico espectáculo deportivo (Archetti, 2001; Frydenberg, 2011; Hora, 2014; Scharagrodsky, 2021).

La apertura legal de la posibilidad del boxeo como un negocio dio lugar a que un pelotón de productores y promotores de espectáculo de todo tipo se acercara al pugilismo y así el interés comercial y financiero del boxeo comenzó a desplazar al discurso pedagógico y moral que había justificado su práctica en los espacios más distinguidos. Pero la admisión del profesionalismo también fue generando un surtido de oficios alrededor de dicha práctica: manejadores, segundos, entrenadores, periodistas especializados, médicos deportólogos y, por supuesto, los propios pugilistas que encarnaban una organización de fuerza de trabajo como boxeadores fondistas, preliminaristas y semifondistas. A partir de esta posibilidad, el boxeo fue adquiriendo un nuevo sentido, que ya no tenía que ver con una práctica de distinción social, sino que sería poblado cada vez más por hombres de clase trabajadora que vieron en el pugilato un oficio, una forma de ascender socialmente, un modo de adquirir algún prestigio o una manera de ganarse la vida. (Archetti, 2001; Ullivarri, 2020b). Así, la simultaneidad tensa de claves explicativas permaneció porque ese mundo del trabajo pugilista estuvo permanentemente atravesado por la acusación y la retórica de problemas morales. Apenas inaugurada la profesionalización, la revista Punch denunció que “en la mayoría de los clubes de boxeo medran sendos «managers» […] como una temible plaga […] que se aprovechan de jovencitos que recién se inician en la práctica del deporte”.8 Por lo tanto, considerar estas claves puede ser una oportunidad para reflexionar sobre el mundo laboral de la clase trabajadora pugilista y sobre los sentidos que los boxeadores otorgaron a su vida y a su trabajo.

Contratos de box: imágenes cruzadas de moral y trabajo

La profesionalización del boxeo implicó su organización como actividad mediada por el dinero y esto puso en discusión las condiciones en que se realizaba el espectáculo en términos de empleo. Una tensión entre los sentidos de trabajo y moralidad permaneció encarnada en la relación entre empresario y pugilista, construyendo imágenes arquetípicas del boxeador como un hombre pobre y esquilmado por viles managers y promotores. Desde este costado, algunos observadores subrayaban la dureza de ese nuevo mercado laboral, realizando descripciones que destacaban la extrema vulnerabilidad de los boxeadores y sus bajos emolumentos. Los críticos vieron en particular los contratos de trabajo como prueba de un tipo de explotación deshonesta debido a las condiciones injustas, mientras que al mismo tiempo la relación contractual era descrita como un manto para ocultar la inmoralidad laboral misma que implicaba, ya que las transacciones se presentaban como supuestos arreglos entre dos partes libres. Así a comienzos de la década de 1930, la Guía pugilística de Buenos Aires, publicó un monólogo humorístico en el cual expuso las penas que sufrían los pugilistas como consecuencia de las relaciones con los promotores, apelando al nombre de los boxeadores y promotores más populares, a modo de homofonías, bajo el título “Ramilletes de consejos como Flowers”:

Hay que Berg, púgil amigo, ¡las peripecias que pasas en tus relaciones con los promotores! ¿Dundee ha de ir un Bouey que no Ara? –me responderás, a buen seguro. Y yo te contesto que Bass casi siempre de Khuk como un pobre Christener, porque te agarran Cordido, Cecarelli o Sekeyra como vos quieras. Estoy de acuerdo en que detrás del promotor suele haber un Ciancio o un Purcaro dispuesto a no darte Corti si no le firmas un contrato Leoncino para tirarte al Carrizo y vivir de Garone toda la Vida, y hasta convengo en que sus palabras suenan a Plegaia que enternece; pero creo que vos deberías haberte Cuadrado frente a ellos en Posse de Baron para poner Couto a sus pretensiones.9

En esta imagen, la figura del promotor, simbolizada por un puerco –retrato clásico del burgués con estómago lleno–, se ve provista del contrato “leonino” como una herramienta poderosa para el aprovechamiento legal del púgil y para poder vivir de “Garon”/“garrón”, término asociado en el lunfardo a la relación de una prostituta que entrega los esfuerzos de su trabajo a un rufián.

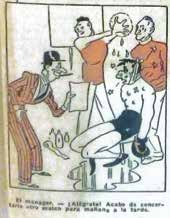

Otra de estas fuertes imágenes puede observarse en la revista El Gráfico de mediados de 1934: allí un boxeador visiblemente golpeado, casi inconsciente, sentado en la esquina del cuadrilátero y al que su manejador, vestido con traje a rayas y con un puro, al estilo de los gánster de Hollywood, le lanza un “¡Alégrate! Acabo de contratarte otro match para mañana a la tarde”.10

El Gráfico, 28 de julio de 1934.

La figura paradigmática del manager y promotor de boxeo, en el escenario local durante esos años, era la de José Lectoure, quien asociándose al empresario de espectáculos Ismael Pace levantó el estadio Luna Park, espacio icónico del boxeo nacional durante el siglo XX. A partir de la derogación de la ordenanza prohibitiva y en el contexto de impulso que esto dio al boxeo como industria del entretenimiento, la sociedad comercial Luna Park, comenzó a destacarse ofreciendo veladas semanales de pugilismo, en competencia con los tradicionales y más pequeños festivales desarrollados en los clubes barriales. Afirma Ullivarri que fue el Luna Park la empresa que mejor interpretó la articulación entre negocio y deporte a partir de una alianza muy estrecha entre sus dueños y la CMB. Estos empresarios organizaron la mayoría de las peleas que se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos entre los finales de la década de 1920 y mediados de la década de 1950. Así armaron un cuasi monopolio del espectáculo, manejando la carrera y la suerte de muchos boxeadores de la ciudad (Ullivarri, 2020b).

No es casual entonces que la imagen del empresario enriquecido gracias al provecho deshonesto de los pugilistas cayera más de una vez en el mismo Lectoure y en los dueños del estadio Luna Park. De esta manera, por ejemplo, la revista Magazine Deportivo dio a entender que, aprovechando la popularidad del famoso “Torito de Mataderos”, aquellos promotores habían alcanzado el sueño de adquirir un estadio propio esquilmando a su pupilo. Así pues, “engreídos de los grandes bourderoux producidos por la explotación de Justo Suárez, Lectoure y Pace se lanzaron a la aventura de construir un estadio en pleno centro de la ciudad”.11 De hecho, el comentarista fue un poco más lejos y afirmó que todos los boxeadores contratados por esta sociedad comercial, se verían seriamente lesionados en sus intereses. En igual sentido, una columna satírica publicada en Boxeo Argentino hizo decir a un hipotético boxeador que “antes de firmar contrato con ellos me moriré de hambre”.12

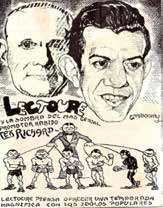

Guía pugilística, 1935.

Aun los medios periodísticos más cercanos y complacientes con el manager-promotor y la empresa del estadio construían la imagen de Lectoure y del Luna Park como un combinado todopoderoso por encima de los púgiles. La prensa se refería a la sociedad de Lectoure y Pace como la “Corporación” de boxeo. Construían la imagen de Lectoure como aquel que manejaba los hilos de los boxeadores: una gráfica publicada en la Guía pugilística de 1935 ponía a José Lectoure junto al famoso promotor estadounidense, y propietario del madison Square Garden, Tex Richard. Allí, los “ídolos populares” aparecían sujetados con correas, haciendo una mezcla de fieras y títeres, sometidos por un maestro de ceremonias. Como mánager de las figuras más populares y como promotor de los espectáculos más concurridos, entre las décadas de 1930 y 1940, José Lectoure era calificado, en la prensa comercial y deportiva de mayor tiraje, como “Patrón del negocio”.13 Desde estas posiciones más cercanas a la empresa, Lectoure también era retratado en un rol paternalista con sus pugilistas, ofreciéndoles enseñanzas y consejos.

Sin embargo, todas esas representaciones, cargadas de oratorias morales, ponían en primer plano el problema de las contrataciones e intermediaciones laborales, las condiciones de trabajo y las remuneraciones de los boxeadores como asuntos particularmente delicados en el campo del pugilismo rentado. En ese sentido, la situación y la imagen pública de los boxeadores preliminaristas parecía la más sensible, dado que se trataba de los hombres de menor cotización: “¡hay que ver las penurias que pasan muchos que un día se creyeron buenos y dejaron todo para dedicarse al box!”.14 A principios de la década de 1930 una nota de El Gráfico se refería a ellos como “jornaleros del box” y comentaba que en cuanto a lo que perciben monetariamente no puede hablarse de bolsa, pues “apenas si son cartuchos de papel”.15 Sin embargo, la cuestión no se reducía a los escalafones menores, pues las estrellas del profesionalismo no quedaban fuera de estas perspectivas y en este sentido la revista Boxeo Argentino dijo que “muchos de nuestros pugilistas profesionales en actividad se ganan la vida en otras ocupaciones, unos quizás ante lo poco que rinde la profesión y otros tratando de asegurarse el porvenir para cuando no puedan practicar el box por dinero”.16

Estas condiciones estructurales ya habían asomado en conflictos anteriores que también habían contribuido a fortalecer lazos de solidaridad entre los pugilistas. Así, a poco de que el boxeo profesional fuera admitido legalmente en la ciudad de Buenos Aires, algunos púgiles solicitaron a la Comisión Municipal de Box una autorización para formar una cooperativa entre boxeadores profesionales.17 Otras veces los reclamos corrían por andariveles individuales y los boxeadores demandaban a la empresa llegando a instancias judiciales, como hizo por ejemplo el boxeador Juan Carlos Alanís quien declaró haber “iniciado un juicio a Lectoure por injurias”.18 Estas contradicciones y reclamos insatisfechos específicos del campo del boxeo profesional, entonces en los momentos iniciales de la profesionalización, encontraron en los años de la inmediata posguerra un momento de coronación.

Boxeadores unidos

Los humildes pugilistas

Una de las primeras luchas gremiales del boxeo profesional porteño ocurrió durante el período cargado de conflictos que acompañaron la expansión de los derechos sociales y la integración política y social de vastos sectores del mundo del trabajo (Torre, 1989; Doyon, 2002). Entre finales de 1945 y comienzos de 1946, un grupo de pugilistas preliminaristas del Luna Park reclamó una mejora en su retribución por presentación. Aunque se trataba del grupo más subalterno dentro del campo del boxeo profesional, los pugilistas diseñaron un volante en el que publicitaron el conflicto para conseguir apoyos en sus demandas y enfrentar las represalias de la empresa:

Veintitrés boxeadores preliminaristas y semifondistas del Luna Park afectados por las bolsas miserables que percibimos por las peleas, elevamos un petitorio a la empresa Pace-Lectoure para que consideraran esa situación que nos afecta a todos los pugilistas humildes… Pace y Lectoure han contestado por intermedio del Programador Preziosa con la expulsión de los boxeadores Carlos Alonso, Jesús López y Ángel Chiarlini y amenazándolos con hacer intervenir a la policía si persistían en esta gestión.19

Examinar la autodesignación de estos boxeadores como “pugilistas humildes” permite acercarnos a sus ambiguas identificaciones y a las intermediaciones laborales tanto como a las complejas experiencias que marcaron sus trabajos. Es así que los púgiles denunciaban la práctica a la que recurría la empresa para la explotación de boxeadores: esto es la imposición de “mánagers”, como lo era Nicolás Preziosa, estrechamente vinculados a Pace y Lectoure. Asimismo, desde la mirada de los propios pugilistas en lucha, estas imágenes componían el revés de las adjetivaciones que habitualmente circulaban en la prensa pintando a los boxeadores como sujetos meramente subordinados al poder empresarial. De esta forma, la enunciación nos permite reflexionar acerca de lo que los pugilistas pensaban de los empresarios promotores y de sí mismos en tanto que protagonistas de los espectáculos de boxeo:

Así interpretan nuestras necesidades los que se han enriquecido con el sudor y sangre de tanto boxeador argentino. Frente a este incalificable atropello cometido contra pacíficos y honrados profesionales que nos hemos unido con el único fin de conseguir una justa mejora, respondemos ahora, más unidos que nunca, que nadie de nosotros subirá al ring hasta tanto reincorporen a nuestros compañeros y se solucionen nuestras demandas.

El conflicto y su retórica en términos de justicia y honorabilidad, brindan entonces una oportunidad para conocer más sobre las relaciones en que se entramaban los propios pugilistas para desarrollar una anhelada profesión y sobre los sentidos que ellos otorgaban a su vida y a su trabajo. En un contexto signado por el estímulo a la afiliación gremial y la atmósfera de reparación de viejos agravios a la clase trabajadora, los pugilistas hablaron de sus bolsas como “jornales”, lanzando la siguiente pregunta: “¿puede un hombre vivir con este salario aunque realice dos combates por mes?”.20 Al parecer entonces un elemento central de la huelga apuntaba a formalizar el vínculo entre los boxeadores de peleas preliminares y la empresa en el marco de una relación laboral.

Durante la contienda, el movimiento buscó estratégicamente el apoyo del público de boxeo, pidiéndole que “reclame la presencia de los boxeadores en huelga haciendo obra deportiva y de «justicia social»”.21 Imposible dejar de señalar los lazos entre esta retórica reivindicatoria y la tónica general del período, marcada por una profunda redistribución del poder en los lugares de trabajo y una creciente sindicalización de los trabajadores. En este sentido, el mundo laboral del espectáculo deportivo no había quedado por fuera de ese cuadro. El año anterior a que estallara el conflicto entre la empresa Luna Park y los preliminaristas, los jugadores profesionales del fútbol argentino fundaron su propio sindicato en un proceso de lucha por el reconocimiento de demandas democráticas y mejoras en sus condiciones de negociación del valor de la fuerza de trabajo (Sazbón y Frydenberg, 2015).

En el campo específico del boxeo, ya en septiembre de 1945 José Oriani, a la sazón presidente de la FAB, había firmado una nota dirigida a la CMB para expresar su preocupación por las bolsas percibidas por los profesionales que actuaban en preliminaristas y semifondistas. Oriani denunciaba “la situación de desamparo en que se hallan los mencionados púgiles” y llamaba a “ajustar la realización obligatoria por parte de las empresas”.22 Si bien la FAB era la entidad que representaba al boxeo amateur, y la huelga había estallado entre los púgiles profesionales, los campos del amateurismo y el profesionalismo nunca estuvieron desvinculados en términos absolutos. El llamado “marronismo” era la forma que tomaban los lazos monetarios en el amateurismo, mientras que en el estadio Luna Park –epicentro del pugilismo rentado contra el que se realizaba el paro– se organizaban periódicamente torneos de aficionados. No obstante, simbólicamente la FAB y el Luna Park eran pensados muchas veces como espacios con lógicas antagónicas y moralidades adversarias (Ullivarri, 2020b). En ese sentido, el periodista Aníbal Imperiale, más bien vinculado a la empresa del estadio, interpretó la huelga de preliminaristas como una consecuencia directa de estos “modernos pastores” y se refirió irónicamente a Oriani como un “idealista revolucionario […] que rebuscaba en los libros de escritores izquierdistas […] frases del vigoroso escritor Carlos Marx”,23 para inflamar los ánimos de los pugilistas. Aunque desde su óptica el conflicto se reducía a “veintitrés púgiles mal aconsejados” y defraudados por la “fogosa oratoria” del presidente de la FAB, Imperiale daba un contorno de los pugilistas preliminares diferente a los rasgos de identificación laborales y colectivos con los que estos se habían presentado en sus reclamos:

En todos los casos de huelga siempre se han pedido mejoras que oscilan sobre el sueldo en un treinta o cuarenta por ciento, pero un cuatrocientos por cien, no se animaría a reclamar el rebelde más revolucionario […] El señor Oriani, por lo visto, ignora que un preliminarista o semifondista está en la misma condición que un aprendiz con un oficial de determinado oficio.24

Las exiguas menciones periodísticas, y muy posteriores, comentaron que aquel movimiento de preliminaristas en huelga, inorgánico y frágil, fracasó y que su dirección sufrió el ostracismo (Bordón y Carelli, 2017). Sin embargo, las Actas de la Comisión Municipal de Boxeo del 22 de marzo de 1946 registraron que los púgiles lograron durante el conflicto un relativo aumento en sus retribuciones:

se presentaron Pace y Lectoure, por iniciativa propia, y manifiestan que han decidido aumentar las bolsas de los boxeadores preliminaristas y semi-fondistas en proporción aproximada del 30%; o sea $100 para los que realizan hasta seis rounds y $130 para los semi-fondistas de 8 rounds.25

Alzados contra el pulpo

El siguiente estallido ocurrió durante los últimos meses de 1948; pero esta vez encabezado por figuras de mayor cotización y arraigo popular. Dirigidos por Mario Díaz, Pedro Cobas, Ricardo Calicchio, Francisco Pagola, Eduardo Lausse, Emilio Díaz, Orlando Aballay, Roberto y Guillermo Giménez, Abel Cestac y Alberto Lovell, los boxeadores profesionales declararon un boicot al Luna Park. Según la prensa, la acción involucraba “casi sin excepción todas las estrellas del pugilismo nacional”.26 Aunque estas populares individualidades componían la cara más visible del grupo, los periódicos también dijeron que “el movimiento es general, siendo prácticamente imposible que pueda programar peleas la empresa contra la que se lleva el actual movimiento”.27

Junto a otros boxeadores constituyeron la Asociación Boxística Profesional (ABP), y repartieron las responsabilidades, refrendándolas luego mediante métodos asamblearios, de la siguiente manera: la presidencia de Mario Díaz, Eduardo Lausse como secretario y Ricardo Calicchio en condición de tesorero. A través de solicitadas publicadas en los diarios invitaban a que otros boxeadores, entrenadores y expugilistas se sumaran a la nueva agrupación gremial. La Época informó que “han adherido a la entidad la casi totalidad de los elementos rentados de nuestro país”.28 A ellos se sumaban ex boxeadores como Carlos Beulchi y entrenadores como Oscar Casanova, Juan Aldovandri, Domingo Schiaraffia y Domingo Luisi entre otros.

Los boxeadores alzados solicitaron entrevista con el presidente de la Comisión Municipal de Box, el comandante Solveyra Casares, para buscar el reconocimiento de la entidad sindical y sostener desde allí una representación reconocida. Este segundo movimiento secesionista ceñía una variedad de demandas que abarcaba a distintos actores del espectáculo del boxeo, incluidos una vez más los preliminaristas y semifondistas. La cabeza visible, Mario Díaz, lo expresaba así:

Los pugilistas llamados de primera categoría están desconformes con los porcentajes recibidos en los últimos años; los semifondistas y preliminaristas que no pueden dedicarse por completo a la profesión por lo exigua que resulta la remuneración en todos los casos, ya que los primeros perciben apenas cien pesos y los segundos menos de cien, una vez deducidos los gatos, también están en inaguantable situación.29

Inclusive la retórica alcanzaba algunas miras internacionales:

entendemos que la falta de valores extranjeros es consecuencia directa de las escasas garantías que cuentan para alternar en nuestros medios ya que deben venir en calidad de turistas, por cuanto corren por su cuenta los gastos de traslado y estadía. Si no ganan lo suficiente como para seguir actuando es lógico entonces su falta de interés para cotejar contra nuestros mejores púgiles.30

Hasta cierto punto este planteo expresaba el grado de conexión que había desarrollado la plaza porteña en los circuitos transnacionales del boxeo. Asimismo, la presencia de deportistas internacionales era concebida como una fuente de prestigio para los espectáculos locales e, igualmente, los combates con figuras “de cartel”, es decir, con popularidad internacional, significaban mayores bolsas para los pugilistas locales. Pero posiblemente, al esgrimir esta motivación, los huelguistas también buscaban estratégicamente el apoyo de los fanáticos y espectadores de boxeo, dado que el público aficionado era el más interesado en consumir espectáculos de calidad y de magnitud internacional. De hecho, los boxeadores denunciaron en la prensa que además de la más absoluta desconsideración para con los propios pugilistas, la empresa Luna Park ejercía la más abierta burla al público.31

El diario La Época sentenció que se trataba de un “justiciero movimiento de recuperación económico-social”,32 pero el reclamo tenía un fuerte contenido material y simbólico, pues los mismos pugilistas expresaron que estaban “luchando por la reivindicación de derechos humanos y económicos”.33 Conviene advertir entonces que los reclamos no se limitaron a reivindicaciones únicamente monetarias o salariales, pues otras demandas apuntaban a las condiciones del lugar de trabajo:

Exigimos camarines con las comodidades necesarias, una sala de primeros auxilios imprescindibles para un deporte tan rudo como lo es el boxeo donde son tan comunes los accidentes. Se inicia una pelea y no se sabe cómo terminará.34

Al parecer las declaraciones de la ABP dan cuenta, por lo tanto, de que los boxeadores concebían al pugilismo no solamente como un evento atlético, sino como un trabajo equiparable –al menos en la retórica– a lo que sucedía en otras ramas industriales. De esta forma, deben señalarse los lazos entre estas reivindicaciones y las señas generales de igualitarismo que otros investigadores han estudiado para este período. En efecto, los boxeadores otorgaban a sus demandas un sentido inscripto en un marco más general:

Este movimiento que cuenta con la solidaridad de quienes hemos hecho del boxeo rentado una verdadera profesión, tiende a defender los intereses de todos los pugilistas… Máxime en los tiempos actuales donde la revolución llega a todos los órdenes de la vida y a todos los sectores de la población, por cuyo motivo llegará también en ayuda de quienes ofrecen sus mejores años de la juventud en pro de un espectáculo que exige un generoso derroche de energías.35

En un contexto en el cual los poderes públicos irrumpían en la vida de las empresas, imponiendo negociaciones colectivas y estimulando la afiliación sindical y reparando antiguos reclamos por decreto, el 25 de octubre una delegación de los boxeadores profesionales se entrevistó con el Secretario de Trabajo y Previsión, José María Freire, para entregar un petitorio que contemplaba mejoras en las condiciones generales de los espectáculos en lo que se refiere a higiene, asistencia médica, retribuciones, seguro contra riesgos, reducción de la cantidad de rounds y mayor organización en la periodicidad entre los espectáculos de combate. Asimismo, los diarios comentaron que “la Señora de Perón concedió una audiencia a los miembros de la Asociación Boxística quienes le elevarán una proposición y le informarán a la Primera Dama la marcha de su organización”.36

En el campo específico del espectáculo deportivo, como se dijo, dos años antes de que estallara el conflicto entre la empresa Luna Park y los preliminaristas, había nacido Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA). Luego, el paro de los boxeadores fondistas coincidió con la huelga que desarrollarían los jugadores profesionales de fútbol en diciembre de 1948 (Sazbón y Frydenberg, 2015). Correspondiendo todos estos sucesos a un mismo contexto, no es casual que encontremos vasos comunicantes entre los dos movimientos de protesta. En efecto, la visita de la flamante ABP a la Comisión Municipal de Box fue acompañada por el Dr. Nereo Pegadizábal, un asesor letrado que por entonces había intervenido activamente en las tramitaciones entre Futbolistas Agremiados.

En tanto el conflicto continuó sin solución, las protestas, la movilización y las demandas siguieron un curso ascendente: la última semana de octubre comenzó la huelga, que de hecho fue un paro contra aquellos que explotaban en mayor proporción el negocio del boxeo rentado de la Argentina. Los pugilistas denunciaban “el monopolio” ejercido por la empresa Pace y Lectoure, como una entidad sin rivales que supervisaba casi toda la actividad pugilística en el país. Esto –según lo denunciado– les permitía a los empresarios fijar arbitrariamente remuneraciones precarias. Mientras los trabajadores de otros sectores se beneficiaban con mejoras, “las grandes figuras del boxeo argentino –explicaron en la prensa– se han visto obligados a abandonar su profesión por no aceptar la firma de convenios en que no fue superado el 20%”.37 Denunciaban también que “otros empleados de menor cuantía manejan las negociaciones que afectan los púgiles y estos deben someterse así a «managers» impuestos por la empresa como condición para seguir desarrollando sus actividades”.38 En este sentido, se apuntaba una vez más a Nicolás Preziosa como un intermediario impuesto por la empresa a los boxeadores. Pero la complementación de la prensa con otros documentos permite captar los lazos de solidaridad que los propios boxeadores tejían frente a esas combinaciones de los promotores. Por ejemplo, en el Acta de la Comisión Municipal de Box de 3 de diciembre 1948, Ricardo Calicchio declaró que

…un día Nicolás Preziosa [su manager] fue a su domicilio […] para expresarle que no se sumara a los boxeadores agremiados porque era un movimiento que iba a fracasar […] Que después de ese martes no se vieron, ni comunicaron, expresando que no iba a entrenarse por solidaridad con los demás boxeadores. Preguntado si tenía alguna otra queja que hacer contra su manager contestó: que a menudo ha tenido que entrenarse solo por no estar Preziosa, ayudado por su amigo Juan Bello.

De forma semejante, los pugilistas contaron en los diarios la persecución de la que eran objeto por la empresa debido a su acción sindical; por ejemplo a Mario Díaz le habían programado una pelea con Calicchio para el día 22 y, en virtud de la acción sindical que despliega aquel, la suspendieron.

Como adelantamos, entonces, la prensa anunció que “como consecuencia del conflicto planteado por los boxeadores profesionales, se descuenta que el sábado por la noche no se realizará la acostumbrada reunión semanal de box en el estadio Luna Park”.39 Sin embargo, los boxeadores dieron otro paso y comunicaron que esa medida se vería acompañada por la realización de espectáculos y festivales en base a primerísimas figuras en los estadios futbolísticos de la ciudad, aunque no en el ring del Luna Park. Los mismos pugilistas se organizarían para patrocinar reuniones boxísticas en lugares alternativos al estadio del Bajo porteño, en sitios tales como el estadio del Club San Lorenzo de Almagro o el del Club Atlanta. Informaron que también realizarían peleas los días miércoles, resolviéndose que en último caso dichas actividades se iniciarían a más tardar durante noviembre. Para ello, “la agrupación APB nombró anoche, en una asamblea realizada en su sede y con la asistencia de más de cincuenta adherentes, una Comisión de Programación”.40

Los boxeadores supieron configurar relaciones gremiales y políticas, pero también afectivas en pos de sostener sus profesiones, reclamos y luchas. Así las Actas de la CMB también nos permiten conocer la intervención de las familias de los púgiles en la vida deportiva de los mismos y especialmente durante los conflictos. Por ejemplo, el 24 de noviembre de 1948 una nota nuevamente del pugilista Ricardo Calicchio solicitó la cancelación del contrato celebrado con el manager Nicolás Preziosa. Citadas ambas partes, “Ricardo Calicchio concurrió acompañado de su padre”. Por su parte, el 9 de diciembre de 1948, Prada pidió nulidad del contrato con el Luna Park por haberlo firmado aún siendo menor de edad. Sin embargo, la Comisión respondió que “el contrato era válido legalmente porque Prada había firmado con la autorización de un hermano mayor y capaz”.

Bajo retóricas cargadas de moralidades opuestas y dirigidas a obtener el apoyo de la opinión pública y de la afición, se descubrían detalles fundamentales para entender aquel mundo laboral de la clase trabajadora pugilista. De esta manera, la empresa Luna Park consideró necesario “hacer una aclaración” en la prensa en la cual calificó las declaraciones de los boxeadores como “injustas e inciertas”. En contraposición a las denuncias de los pugilistas, los promotores ofrecieron una explicación de la forma en la cual se concertaban los matches:

La empresa proyecta un match entre dos profesionales y llama a ellos o a sus managers para proponerles la realización del mismo en fecha determinada. En esa oportunidad se discuten las condiciones deportivas y económicas del combate: número de rounds, peso, bolsa, etc. Si no se llega a un acuerdo, se renuncia a la realización del match proyectado. Si las partes por propia voluntad llegan a un entendimiento, el match es programado y se lleva a efecto […] Por lo demás en la situación actual cuando un profesional no se siente conforme con las condiciones que se proponen puede no aceptarlas libremente.41

Con esto los propietarios querían alejar a la empresa de cualquier imagen de monopolio, ofreciendo a los lectores un relato de “equivalencias” entre partes iguales (boxeadores-promotores). A continuación la solicitada empresarial publicó las sumas de dinero, contadas en decenas de miles de pesos, percibidas por cada boxeador en el último año. Aunque enormes fortunas ganadas por boxeadores eran históricamente publicadas en los medios como imágenes sensacionales del éxito de los pugilistas más resonantes, ahora al sacar a la luz esta información la empresa tal vez disputaba con los boxeadores el apoyo de la opinión pública, ubicando los reclamos de estos profesionales en una fisonomía extorsiva. Sin embargo, los boxeadores continuaron arguyendo en la prensa sobre la arbitrariedad de los contratos supuestamente “libres”:

A Calicchio le prometieron otra pelea con el chileno Rendich para el sábado, pero Ricardo, consciente de su responsabilidad gremial no se prestará a un nuevo negociado. ¡Qué negociado es generalmente la programación de peleas en el Luna Park!, agregó el pugilista Cobas, pues del bajo porcentaje que corresponde a los púgiles se descuentan gastos inventados y apropiados por la misma empresa. Los pugilistas rentados se ven así sometidos a pésimas condiciones de contratación a las que deben soportar necesariamente pues se verían privados de otros medios de ejercer su profesión.42

En los primeros momentos, el movimiento se aglutinó alrededor de la consigna “Alzados contra el pulpo”. Este fue el lema de la agrupación para denunciar ante el público general a la empresa como un “trust implacable”. En ese sentido, los púgiles explicaron que el Luna Park era “el centro de la tentacular organización que preside el boxeo rentado”,43 extendiéndose a los rings de las provincias, a través de diferentes sujetos que hacían de mediadores. Entre esos intermediarios estrechamente vinculados a Pace y Lectoure, además de Preziosa, los pugilistas identificaron a Lázaro Koci, el manager del boxeador Gatica, quien se perfilaba como el pugilista más popular del momento. Tal vez esto ayude a entender por qué, como informó la prensa, “la única excepción entre las figuras de jerarquía estelar la constituye el boxeador José María Gatica, dado que las demás figuras cotizadas apoyan el movimiento recibiéndose a diario nuevas adhesiones”.44 En todo caso, los rebeldes pugilistas anunciaron que “tampoco se presentarán en el interior del país, donde solían ser enviados por los intermediarios de la empresa”. Incluso los diarios comentaron que inicialmente los boxeadores habían tomado la decisión de ir a la huelga, mientras se entrenaban en el Royal Boxing Club –gimnasio perteneciente al estadio– y que entonces “abandonaron esas instalaciones y dijeron que en adelante realizarán su training en los gimnasios de otras entidades”.45

Luego, la dirección del movimiento manifestó, en palabras de Mario Díaz, que en un paso posterior, los boxeadores pedirían directamente la expropiación del estadio Luna Park:

Luego solicitaremos de las autoridades la expropiación del estadio de Corrientes y Bouchard, pues el box no puede limitarse a que unos pocos audaces amasen grandes fortunas, debiendo llevar en cambio la función física y social que realmente tiene.46

Los pugilistas expresaron que con la expropiación las instalaciones serían entregadas para la práctica del box “a sus genuinos cultores”, y “al público con los espectáculos que éste merece”.47 Con esta alternativa los boxeadores declararon que “la Asociación Boxística Profesional se proponía así iniciar una nueva época en el box argentino, no solo desde el punto de vista económico, sino también bajo su faz moral”.48

Consideraciones finales

Con la admisión del boxeo rentado maduraron conflictos en torno a las relaciones que estructuraban el mercado profesional pugilístico. Dichas tensiones se expresaron en fuertes imágenes de explotación laboral derivada de la vulnerabilidad de jóvenes pugilistas en duras condiciones de trabajo frente a managers y promotores. En estas relaciones, los contratos entre promotor y boxeador eran identificados como símbolos poderosos de desigualdad e inmoralidad. Pero esa retórica cargada de moralidades también arroja luz sobre los arreglos laborales en los que se entramaban jóvenes que soñaban con una carrera en el pugilismo. Así podemos reflexionar sobre cómo los contemporáneos percibieron grados de autonomía y límites morales en las relaciones profesionales. En este sentido, los conflictos de 1946 y 1948 coronaron una sucesión de reclamos y contradicciones que se extendieron durante las décadas de entreguerras, y proyectaron sobre el problema de las contrataciones y mediaciones formas opuestas de concebir a los boxeadores y a su profesión. Mientras que para los empresarios y sus aliados no era posible preestablecer condiciones determinadas para todos los púgiles y los contratos quedaban librados a la suerte de dos voluntades igualmente libres, para los pugilistas organizados su práctica era una profesión que debía regularse colectivamente como estaba ocurriendo con trabajadores de otros sectores industriales.

Asimismo, los problemas y acusaciones morales en torno de la explotación laboral, evidenciaban las yuxtaposiciones de las trayectorias profesionales con los deseos y afectos de los pugilistas. Es sintomático que antes que cambiar de rubro, muchos hayan admitido soportar esos arreglos “injustos” para no verse privados de ejercer su profesión anhelada y hasta hayan logrado contar para ello con el apoyo de padres y hermanos como garantes de esos mismos arreglos. En este sentido, aunque la clase trabajadora pugilista tal vez fuera una porción menor en el conjunto de la fuerza de trabajo, el análisis de sus recorridos nos permite proponer que los objetivos de la movilidad ascendente coexistieron con otras formas de entender el trabajo en el mundo del espectáculo deportivo. Eso se hizo evidente también durante los conflictos ocurridos en la posguerra: aunque en 1948 la mayoría de los boxeadores más populares utilizaron el tropo de “Alzados contra el pulpo” como aglutinador en torno a una agenda común de reivindicaciones, quien se perfilaba como máxima estrella del boxeo (Gatica) no participó del movimiento. Igualmente, observar a los boxeadores a través de la historia del trabajo al mismo tiempo que observar la importancia que tuvieron para sus contemporáneos como “cracks”, “estrellas” y modelos de masculinidad, puede brindarnos acceso para examinar sus ambiguas identidades y las complejas relaciones que establecieron con quienes mediaron en su profesión.

En ambas huelgas, que se ubicaron en el período de explosiva erupción de conflictos obreros que corrió entre 1946 y 1948, los boxeadores apoyaron sus acciones en una retórica referente a “la justicia social” en momentos en que esa bandera alentaba la movilización obrera y exasperaba las tensiones laborales (Torre, 1989; Torre y Pastoriza, 2002; Doyón, 2002). El concepto fue utilizado por los pugilistas también para realizar su acción organizativa. Los boxeadores huelguistas de 1948 explicaron en la prensa que iniciaban el movimiento alentados por las circunstancias de momentos en los que una revolución llegaba a todos los órdenes de la vida, ofreciendo así una caracterización propia sobre el momento político que les tocaba vivir. Sus contactos con el personal político de gobierno tal vez iban cargados del optimismo que podía generarles constatar los respaldos oficiales a la sindicalización y a la fijación de convenios colectivos que acompañaron esta época. Dicha confianza quizá también estaba alimentada por el lugar destacado que las “estrellas” de boxeo tenían en el conjunto más amplio de identidades populares de ese momento. Quizá fue ello también lo que los impulsó a soñar con una posible expropiación del estadio Luna Park que lo arrancara de “los pocos audaces que amasaban fortunas” y lo devolviera a “los genuinos cultores” del boxeo. Mientras tanto, buscaron espacios alternativos al Luna Park.

En el largo plazo, la ABP no parece haber logrado un impacto duradero, pues sus contratos con Lectoure finalmente les dificultaron seguir presentándose en otros locales de la capital porteña y, por otra parte, los estadios de fútbol al parecer no igualaban en condiciones al Palacio de los Deportes para el desarrollo del boxeo. “La falta de un estadio apropiado fuera del de la calle Corrientes –explicó la Guía pugilística de 1950– obligó a muchos boxeadores a realizar combates en localidades del interior” y los emancipados se reencontraron nuevamente en el ring del Luna Park. Sin embargo, a pesar de las dificultades organizativas y financieras, la ABP significó una voz influyente para reordenar, en el período siguiente, muchas de las prácticas de contratación a las que recurría la empresa.

De conjunto, las luchas de los boxeadores durante la época de posguerra vislumbran aristas que contribuyen a la historia del mundo del trabajo y de los trabajadores, pues estos pugilistas equipararon su actividad, en el mundo del espectáculo deportivo, a la de trabajadores de otras ramas de la producción, reclamando beneficios similares y llegando a reunirse con los funcionarios de la cartera de Trabajo. En sus acciones organizaron asambleas, desarrollaron huelgas y alternativas de autogestión y, aún con sus propias especificidades, se mostraron como un ámbito de discusión de cuestiones similares a las que se disputaban en otras zonas sociales: salarios, condiciones de trabajo, expropiaciones, intervención estatal, etc. Los boxeadores no padecieron estoicamente el poder de los promotores y comerciantes del espectáculo deportivo como parecían sugerir imágenes de amplia circulación en las revistas deportivas. Por el contrario, desobedecieron a aquellos “contratos leoninos”, se nuclearon en asociaciones propias y plantearon la necesidad de organizar el boxeo bajo lógicas alternativas.

Bibliografía

Alabarces, P. (2008). Fútbol y patria. Prometeo.

Archetti, E. (2001). La pista, el potrero y el ring. Fondo de Cultura Económica.

Bordón, J.M. y G. Carelli (2017). Luna Park: El estadio del pueblo, el ring del poder. Planeta.

Doyon, L. (2002). La formación del sindicalismo peronista. En J. Torre (dir.), Nueva historia argentina, tomo VIII (pp. 357-403). Sudamericana.

Frydenberg, J. (2011) Historia social del fútbol. Del amateurismo a la profesionalización. Siglo XXI.

Guiamet, J. (2014). El trompeador Firpo: El boxeo dentro del imaginario del socialismo argentino en los años veinte. Anuario de la Escuela de Historia Virtual, 9.

Hora, R. (2014). Historia del turf argentino. Siglo XXI.

Lafevor, D. (2020). Prizefighting and Civilization: A Cultural History of Boxing, Race, and Masculinity in Mexico and Cuba, 1840-1940. University of New Mexico Press.

Montaldo, G. (2016). Museo del consumo. Archivos de la cultura de masas en la Argentina. Fondo de Cultura Económica.

Palla, J. (2018). Bitácora de Willie Farrell. Pugilismo, escenarios y negocios a ambos lados del Atlántico (1920-1960). Claves. Revista de Historia, 7.

Palla, J. (2020). El deporte favorito de los marineros. La misión de los marineros en los comienzos del boxeo en Buenos Aires. Revista de Estudios Marítimos y Sociales, 16.

Pandolfi, C. y R. Rivello (2015). Futbolistas Argentinos Agremiados. La lucha continua. Al Arco.

Sazbón, D. y J. Frydenberg (2015). La huelga de jugadores de 1948. En R. Rein (comp.), La cancha peronista (pp. 65-80). UNSAM.

Sheinin, D. (2017). Sports Culture in Latin American History. University of Pittsburgh Press.

Scharagrodsky, P. (2021). La prensa y la pelea del siglo: Luis Ángel Firpo vs. Jack Dempsey. Argentinidad, latinidad y virilidad en los años ’20. En P. Scharagrodsky (comp). Hombres en movimiento. Deporte, cultura física y masculinidades (pp. 159-198). Prometeo.

Schettini, C. y D. Galeano (2019). Una historia verosímil de la Princesa de Borbón: trabajo, género y sexualidad en América del Sur, 1905-1919. En R. Barragán (ed.), Trabajo y trabajadores en América Latina. CIS.

Schettini, C. (2012). South American Tours: work relations in the entertainment market in south america. International Review of Social History, 57.

Taylor, M. (2009). Boxers United: Trade Unionism in British Boxing in the 1930s. Journal Sport in History, 29.

Taylor, M. (2013). The global ring? Boxing, mobility, and transnational networks in the anglophone world, 1890–1914. Journal of Global History, 8, 2.

Taylor, M. y S. Ville (2020). Un marché pugilistique franco-anglais. Histoire transnationale de l’organisation des spectacles de boxe à Londres et à Paris (1880-1920). Histoire urbaine, 57.

Torre, J. (1989). Interpretando una vez más los orígenes del peronismo. Desarrollo Económico, 28.

Torre, J.C. (2002). Introducción a los años peronistas. En J.C. Torre (dir.), Nueva historia argentina, t. VIII (pp. 11-77). Sudamericana.

Torre, J.C. y E. Pastoriza (2002). La democratización del bienestar. En J.C. Torre (dir.). Nueva historia argentina, tomo VIII (pp. 257-312). Sudamericana.

Ullivarri, M. (2020a). Boxeo, espectáculo y deporte. Hacia la construcción de una institucionalidad pugilística en la Buenos Aires de los años veinte. Anuario del Instituto de Historia Argentina, 20, 1.

Ullivarri, M. (2020b). Berretín de boxeador. Trabajo, deporte y espectáculo en la entreguerras porteña. Revista de Estudios Marítimos y Sociales, 13, 17.

1. La Época, 25 de octubre de 1948.

2. Punch, 2 de noviembre de 1923.

3. Punch, 2 de noviembre de 1923.

4. Versiones taquigráficas del Honorable Concejo Deliberante, 30 de junio de 1922.

5. Punch, 11 de julio de 1924.

6. Versiones taquigráficas del Honorable Concejo Deliberante, 30 de junio de 1922.

7. Versiones taquigráficas del Honorable Concejo Deliberante, 30 de junio de 1922.

8. Punch, 2 de noviembre de 1923.

9. Guía pugilística, 1932, p. 29.

10. El Gráfico, 28 de julio de 1934.

11. Magazine Deportivo, 9 de diciembre de 1933.

12. Boxeo Argentino, 14 de octubre de 1933.

13. El Gráfico, 29 de febrero de 1936.

14. El Gráfico, 2 de mayo de 1932.

15. El Gráfico, 2 de mayo de 1932.

16. Boxeo Argentino, 14 de octubre de 1933.

17. Libros de actas de la Comisión Municipal de Box, 4 de abril de 1924.

18. El Gráfico, 14 de julio de 1934.

19. Al público aficionado, Carpeta 01, Centro de Documentación Histórica Stadium Luna Park.

20. Al público aficionado, Carpeta 01, Centro de Documentación Histórica Stadium Luna Park.

21. Al público aficionado, Carpeta 01, Centro de Documentación Histórica Stadium Luna Park.

22. Anuario pugilístico, 1949.

23. Anuario pugilístico, 1949.

24. Anuario pugilístico, 1949.

25. Libros de actas de la Comisión Municipal de Box, 22 de marzo de 1946.

26. Crítica, 25 de octubre de 1948.

27. Crítica, 25 de octubre de 1948.

28. La Época, 25 de octubre de 1948.

29. El Líder, 24 de octubre de 1948.

30. El Líder, 24 de octubre de 1948.

31. Crítica, 25 de octubre de 1948.

32. La Época, 26 de octubre de 1948.

33. Crítica, 25 de octubre de 1948.

34. El Líder, 24 de octubre de 1948.

35. El Líder, 24 de octubre de 1948.

36. Crítica, 25 de octubre de 1948.

37. El Líder, 24 de octubre de 1948.

38. Crítica, 25 de octubre de 1948.

39. El Líder, 27 de octubre de 1948.

40. Crítica, 26 de octubre de 1948.

41. El Líder, 29 de octubre de 1948.

42. Crítica, 25 de octubre de 1948.

43. Crítica, 25 de octubre de 1948.

44. Crítica, 25 de octubre de 1948.

45. La Época, 25 de octubre de 1948.

46. Crítica, 25 de octubre de 1948.

47. Crítica, 26 de octubre de 1948.

48. El Líder, 29 de octubre de 1948.