¿La clase hace a la urbe?Trabajadores y espacialidad en Santa Fe y Rosario a principios del siglo XX

Andrea Sol Franco, María Josefina Duarte y Carlos Álvarez

ORCID: 0000-0002-2023-7158 ORCID: 0000-0003-2060-7988 ORCID: 0000-0002-6589-8128

Instituto de Humanidades y Instituto de Humanidades y Investigaciones Sociohistóricas

Ciencias Sociales del Litoral - Ciencias Sociales del Litoral - Regionales - Universidad

Universidad Nacional del Litoral - Universidad Nacional del Litoral - Nacional de Rosario - Centro

Consejo Nacional de Consejo Nacional de Investigaciones de Estudios Históricos de

Investigaciones Científicas y Técnicas - Científicas y Técnicas los Trabajadores y las Izquierdas

Santa Fe, Argentina Santa Fe, Argentina Rosario, Argentina

andrefranco06@gmail.com duartemariajosefina@gmail.com carlosmdp25_@hotmail.com

Resumen: La consolidación del proceso de acumulación capitalista encontró en Rosario y Santa Fe polos de atracción privilegiados por sus dinámicas demográficas y productivas. Allí, la clase trabajadora fue modelando formas organizacionales, de ocupación y de apropiación, tanto material como simbólica, del espacio público en interacción y resistencia con los modelos productivos y urbanísticos impulsados por las elites. A partir de diversas fuentes daremos cuenta de manera comparativa y relacional de las implicancias de la construcción y apropiación de una espacialidad en vinculación con los procesos identitarios de la clase trabajadora santafesina y rosarina de inicios del siglo XX.

Palabras clave: Clase trabajadora – Espacialidad – Rosario – Santa Fe

Abstract: The consolidation of the process of capitalist accumulation found in Rosario and Santa Fe privileged poles of attraction due to their demographic and productive dynamics. There, the working class modelled organisational forms of occupation and appropriation, both material and symbolic, of public space in interaction and resistance with the productive and urban models promoted by the elites. From different sources, we will give a comparative and relational account of the implications of the construction and appropriation of a spatiality linked to the identity processes of the working class in Santa Fe and Rosario at the beginning of the 20th century.

Keywords: Working Class – Spatiality – Rosario – Santa Fe

Recepción: 13 de noviembre de 2023. Aceptación: 28 de diciembre de 2023

* * *

Introducción

A partir de los años 60, las historias sobre las formaciones de las clases trabajadoras focalizaron en la espacialidad como continente (Harvey, 1994) y una representación homogénea del proceso de formación de la clase. A partir de los años 80 empezaron a surgir los cruces entre los estudios de la historia social y la urbana, dando lugar a explicaciones relacionales entre la ciudad y la clase. En esta dimensión sociotopográfica (Oyón Bañales, 2003) se inserta el presente trabajo, que analiza dos espacios urbanos fuertemente vinculados a la matriz productiva nacional de inicios del siglo XX, como son Santa Fe y Rosario. Ambas ciudades constituyeron las únicas de envergadura dentro de la provincia de Santa Fe, en las que las clases trabajadoras adquirieron magnitudes importantes que, al compás del crecimiento productivo provincial, se consolidaron como un actor clave a escala nacional.

A través de una metodología comparativa, nos proponemos indagar en las particularidades de la estructura productiva y habitacional de cada ciudad para observar las singularidades de sus respectivos derroteros en torno a las relaciones de producción, la clase trabajadora y sus formas de espacialización urbana. A partir de estos vínculos, desde una perspectiva donde el espacio es considerado como una construcción social y no mero soporte cartográfico (Lefebvre, 2013), se buscará analizar qué impacto tuvo la espacialidad a la hora de facilitar o constreñir la capacidad organizativa, de lucha y de formación de la identidad de clase. También interesa proponer claves de análisis para operacionalizar la heterogeneidad de la clase como relación social objetiva y su potencialidad como sujeto colectivo.

El trabajo supone que la configuración habitacional, la proximidad con los espacios productivos y la densidad de estas redes de vinculación obreras resultaron claves para comprender los márgenes de posibilidad para el desarrollo organizacional y combativo de la clase de ambas urbes a inicios del siglo XX. El mismo se articuló a partir de un corpus documental diverso dadas las condiciones de disponibilidad que, si bien el predominio de algún tipo de fuente varía para cada caso, permite desarrollar comparaciones que le dan forma y contenido a la espacialidad según la lógica de los agentes que participan en su construcción, equilibrando esta dimensión con la temporal (Savage, 1996).

A partir de estas hipótesis, el texto se articula en dos secciones. La primera analiza el patrón de ocupación productiva y socio-habitacional de la clase trabajadora en ambas ciudades. La segunda se centra en explicar las dinámicas territoriales de la construcción identitaria de la clase obrera santafesina y rosarina a partir de episodios y procesos de movilización.

Estructura productiva y habitacional, espacialización y clase

Rosario

Con más de cuatro kilómetros de barrancas naturales sobre el río Paraná, Rosario contaba con una situación privilegiada para operar como puerto sin necesidad de mayores inversiones en infraestructura, lo cual permitía la carga y descarga de los buques con tan solo amarrarlos contra la orilla. Por su parte, el temprano desarrollo del ferrocarril que la uniría con Córdoba –finalizado en 1870– terminaría por definir el perfil de Rosario como nexo entre el interior productivo y la salida de ultramar al calor de la transición capitalista del país hacia una matriz agroexportadora. De esta forma, el eje ferroportuario posibilitó el crecimiento sostenido de la actividad comercial y su explosiva expansión demográfica, aumentando su población diez veces entre 1869 y 1914,1 constituyendo el mayor crecimiento urbano relativo de todo el país. No obstante, no serían esos sectores los de mayor dinamismo e inserción de la clase trabajadora.

Aquella expansión demográfica también dinamizó los sectores productivos. Rosario carecía de importantes desarrollos industriales, y los pocos que había estaban vinculados a la manufactura parcial de los bienes de exportación y de importación, pero con fuerte eje en el mercado interno. Ejemplo de ello son los indicadores productivos de la ciudad en torno al Centenario, donde existían 790 empresas “donde se fabrica algo”,2 las cuales ocupaban tan solo 9.591 obreros, al tiempo que solo cuatro de ellas poseían más de 200 empleados. Es decir, sobre esos casi diez mil trabajadores del sector secundario, solo 3.489 se desempeñaban en fábricas que superaban los cien trabajadores, estando la mayoría restante distribuidos entre las pequeñas unidades productivas entre cinco y cincuenta obreros. Si bien entre 1887 y 1910 los establecimientos industriales crecieron un 61,25% y el capital invertido se triplicó (Pons y Ruiz, 2005, p. 42), de esas 790 empresas, el 55% empleaban entre uno y diez trabajadores, remarcando el perfil de la pequeña unidad productiva y escasa concentración de la mano de obra.

El sector primario de la economía tendió a desaparecer progresivamente hacia los márgenes de la ciudad, no representando más del 1,9% hacia 1910, mientras que el mencionado rubro secundario constituía aproximadamente el 13,5%. La gran mayoría restante se agrupaba en los sectores de comercio, transporte y servicios, representando el puerto junto con el ferrocarril cerca del 30% de la mano de obra, el comercio otro 13% y el resto en diversos oficios. Así, hacia 1910 se corroboraba la tendencia de las décadas previas, confirmando el perfil comercial y portuario de Rosario (Pianetto et. al., circa 1984) con fuerte inclinación hacia las actividades subsidiarias a la exportación y el mercado interno. De esta forma, la pequeña unidad productiva constituyó la principal base de absorción de la mano de obra, no así el eje ferroportuario ni la industria de gran escala. Este patrón geográfico de especialización económica presentaba rasgos similares al que algunos autores describen para la provincia entre 1895 y 1914: demanda externa de productos agropecuarios y demanda interna de bienes de consumo (Kofman et. al., 2010, p. 11), especialmente alimenticios y textiles.

Con excepción del barrio Refinería y Talleres –en torno a las empresas homónimas– que constituyeron virtualmente un espacio aislado del resto de la ciudad, la gran mayoría de la población habitó el centro. Un dato que refrenda este patrón de la ocupación lo constituye el crecimiento demográfico por sección censal. A pesar de observarse una tendencia centrífuga, el grueso de los habitantes se asentó en los sectores centrales de la ciudad, con especial énfasis en el espacio mapeado en torno a la disponibilidad de pequeñas unidades productivas y de conventillos, principal lugar habitacional de la clase trabajadora. Si se analiza el aumento proporcional de los veinte años que median entre el censo provincial de 1887 y el segundo censo municipal de 1906, se observa que el crecimiento de la sección V de Refinería –no existente en 1887, pero sí hacia 1900– tuvo un alza del 83%, mientras que las secciones céntricas II, III y IV treparon al 232%, 247% y 847% respectivamente. De esta forma, resulta evidente que la mayoría obrera no habitó en torno al eje ferroportuario.

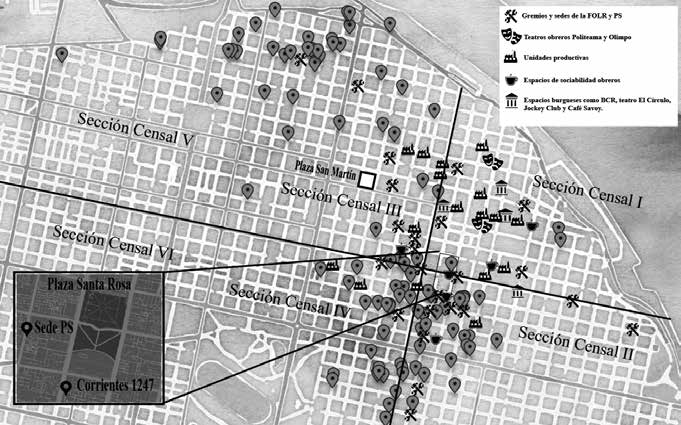

El Plano 1 muestra el centro de Rosario y el primer cordón por fuera de los bulevares Pellegrini y Oroño, histórico nodo central de la ciudad.3 El mapeo realizado incluye locaciones identificadas durante la primera década del siglo XX. Los puntos redondeados se corresponden con conventillos, habiendo todos ellos tomado parte de la huelga de inquilinos de 1907 (Álvarez, 2022b). Por su combatividad y vínculo directo con aquella huelga, consideramos fundamentalmente a estas viviendas, las cuales permiten mapear su grado de concentración.

De forma general, con tan solo un vistazo, pueden identificarse dos claros sectores de ocupación del ejido urbano que configuraron espacios sociales. Uno fuertemente incrustado en el centro histórico de la ciudad, nucleado en las inmediaciones de la plaza Santa Rosa; el otro en la zona norte, a las faldas de la Refinería. Si se presta atención al plano 1, se observa que la mayor concentración obrera tenía lugar en las inmediaciones de la plaza Santa Rosa –actual Sarmiento–, la cual supo ser el punto neurálgico de las concentraciones, manifestaciones y movilizaciones obreras desde finales del siglo XIX y todo el período bajo estudio. Esto pone en evidencia un acceso a la ciudad completamente diferente al que tendría el movimiento obrero décadas después, cuando agruparse y manifestarse supondría “ir al centro” (Hoggart, 2013), movilizándose hacia él desde los barrios aledaños o periféricos.

En cambio, para los años aquí analizados, y al calor de lo que el mapeo permite observar, la cultura obrera se forjó en torno a la cercanía de los espacios gremiales, laborales, de ocio y sociabilidad, así como simbólicos y ritualizados como la plaza Santa Rosa. Así, el patrón de ocupación no solo nos indica dónde vivían los obreros, dónde socializaban y trabajaban, sino que permite dimensionar el nivel de densidad de dichas redes (Savage, 1996) y, por ende, observar el grado de cohesión entre estos diferentes niveles de la experiencia de la clase, más allá de su posición objetiva dentro de las relaciones de producción (Katznelson y Zolberg, 1986). Este patrón de espacialidad de la clase facilitó densos lazos de solidaridad, organización y lucha que una mayor dispersión no hubiese posibilitado, configurando una ocupación del espacio en torno a las pequeñas unidades productivas.

Plano 1

Plano de confección propia a partir de prensa comercial y de los Prontuarios policiales de la sección Orden Social, Prontuarios históricos, División de Investigaciones de la Policía de Rosario, Archivo General de la Provincia de Santa Fe.

Santa Fe

Santa Fe presentó rasgos que la diferenciaron de Rosario desde su fundación e influyeron en la definición de la estructura productiva y en las experiencias formativas de los trabajadores como clase. Por un lado, fue trasladada definitivamente en 1660 hacia los territorios al norte de los bañados del Río Salado, la Laguna Setúbal y el Riacho Santa Fe, pertenecientes estos últimos a la cuenca del Paraná, constituyéndose en los límites naturales de la misma. Por otro, como cabecera de la provincia desde el período post-independentista se constituyó como municipio en 1860, conservando su rol hegemónico como sede de los poderes del estado provincial en un contexto de permanente disputa.

Además, su estructura catastral era descentralizada ya que la conformaban la ciudad –ejido urbano– y los suburbios, más los distritos de San José del Rincón y Colastiné emplazados a más de 14 km. del centro. De acuerdo con el censo municipal de 1907, estaba dividida en 12 circunscripciones, cuatro urbanas y ocho suburbanas. Si bien entre 1904 y 1923 la ciudad tuvo un crecimiento demográfico relativo del 64,71%,4 este no se reflejó proporcionalmente en la expansión metropolitana, ya que creció la densidad de población, pero no así el número de manzanas –entre 1887 y 19235 aumentó un 233% mientras que el de habitantes un 761%–. Las primeras cuatro secciones eran las que tenían más manzanas, siendo las más densamente ocupadas la I con 12.317 pobladores y la III con 11.015.6

A fines del siglo XIX el centro gravitacional de la ciudad se localizaba en el sur, alrededor de la sede de los poderes de gobierno y de los nodos de ingreso e intercambio: puerto de cabotaje, de frutos y pasajeros. Sin embargo, a principios del siglo siguiente se inició un proceso de expansión longitudinal hacia el norte (Rausch, 2012, p. 110), el oeste (Gioria, 2005-2006, p. 3) y más tardíamente al este del ejido, hacia la laguna Setúbal (Collado, 2019, p. 51), definiendo un nuevo centro urbano con el puerto como eje de referencia tras el inicio de sus actividades el 1 de enero de 1911. Dicha expansión resultó de la transformación progresiva de la dinámica del modelo de acumulación de capital (Sewell, 2011, p. 105), la descentralización productiva de la ciudad y las posibilidades de urbanización conforme a sus límites naturales. Así, la relocalización y consolidación del nuevo centro hacia el norte de la ciudad se vinculó al desarrollo de actividades del eje ferroportuario o bien de subsidiarias del mismo.

Desde 1886 el puerto funcionaba en la periferia suburbana, es decir Colastiné (Silber, 1982, p. 2), y el epicentro de las primeras actividades –principalmente, oficinas de comisionistas y agencias marítimas y, en menor medida, casas importadoras y herrerías–, fue la antigua Plaza de las Carretas –actual Plaza España–, con estrecha vinculación a la estación del Ferrocarril Santa Fe (FCSF) –vía de conexión directa con dicho puerto–, ya que próximos a ella se localizaban la administración y los talleres. La plaza, desde su creación en 1866, cumplió un rol económico y político muy activo: como estacionamiento de las carretas de carga, de descenso de pasajeros, intersección de caminos y el resto de la ciudad (Valentinuzzi de Pussetto, 1996) y espacio de concentración y manifestación de diversas actividades políticas de los trabajadores como marchas, mítines, asambleas y conferencias.

Desde 1911, cuando iniciaron los movimientos del puerto hacia el ejido urbano, alrededor de sus diques comenzaron a asentarse casas de servicios vinculados exclusivamente a la actividad portuaria. En sus zonas aledañas, en sintonía con Rosario, se instalaron cientos de pequeños talleres y comercios con baja concentración de mano de obra. Algunos operaban como eslabones de producción subsidiarios al esquema ferroportuario –talleres de herrería y carpintería, corralones de madera y carbón–, satisfaciendo demandas particulares (Geller, 1975, p. 791) de los sectores vinculados a la exportación o los medios de transporte, consolidándose como una importante rama de la industria no fabril (Kofman, et al., 2010, p. 10). Otros lo hicieron como ámbitos en los que se desarrollaban actividades destinadas a la satisfacción de las necesidades inmediatas de alimentación –almacenes, confiterías–, vestido –talabartería, sastrerías, relojerías y peluquerías– y ocio –cigarrerías y cafés– de la creciente población santafesina.

Hacia el norte se localizaron distintas unidades productivas, con mayor concentración de mano de obra, de distintas ramas de actividad y modalidades de explotación. En línea contigua con el centro se encontraban los mercados de abasto municipales, especialmente el Norte y, más al oeste (Gioria, 2005-2006, p. 3), el mercado Central de 1901; el Matadero Municipal creado en 18697 en el extremo del camino que llevaba su nombre, muy cercano a la estación ferroviaria Las Flores, y desde 1905 la playa de maniobras del FCSF denominada Santa Fe Cambios (Rausch, 2012, p. 110). Hacia el noreste, en las inmediaciones del puerto de ultramar, se emplazaron el predio de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) –1903–8 y el de la Cervecería Santa Fe –1912–, una de las pocas industrias de grandes dimensiones de la ciudad de propiedad privada (Alonso, 2010). Como podemos observar, la consolidación de la matriz exportadora de la ciudad entre fines del siglo XIX y principios del XX, supuso una transformación socioeconómica del espacio. No solo se materializaron movimientos de la infraestructura del sistema de transporte y comunicaciones, sino también un cambio de las dinámicas territoriales debido a que, por un lado, se perfiló un nuevo centro que se redireccionó hacia los diques del puerto y, por otro, se produjo una descentralización productiva, consolidando una territorialidad de explotación (Rausch, 2011, p. 9) con las periferias, con un marcado acento extractivista. A su vez, este patrón fue conexo al de ocupación socio-habitacional de la clase trabajadora. Esto es, la utilización del espacio por los trabajadores de acuerdo con las características de dicho patrón y su participación en el mismo que, a su vez, también varió de acuerdo con disposiciones (Lahire, 2004, p. 171) tales como sexo, edad, etnia, tradición de oficio, educación, etc.

En este período de crecimiento demográfico, se registra un aumento en obras de ampliación y transformación de los servicios de transporte, agua, cloacas, etc., que contribuyeron a la progresiva descentralización económica en enclaves periféricos. Desde 1886 se extendió un ramal ferroviario del FCSF hasta San José del Rincón. Entre 1904 y 1912 se intentó proveer a la ciudad con agua de la toma de Colastiné, a través del tendido de distintos puentes; y, entre 1905 y 1907, se instaló la red de agua corrientes y cloacas que solo alcanzaba a 171 de las 437 manzanas, distribuidas entre las secciones I, II y III, área más densamente poblada de la ciudad y donde se desarrolló su proceso de transformación socioeconómica.

La estructura vial mutó al calor de los cambios en el sistema de transporte para acompañar esta descentralización. En primer lugar, las pocas calles de granito existentes hacia 1908 (Collado, 2019, p. 43) se extendían por el nuevo centro comercial, desde el puerto hasta los extremos de la ciudad donde se encontraban, por un lado, el mercado central –la calle Mendoza estaba ripiada casi en la totalidad de su extensión hacia el río Salado–. Por otro, surgieron nuevas estaciones ferroviarias del proceso de reestructuración de dicho sistema (Andreis, 2003; Gioria, 2005-2006, p. 9). Asimismo, entre 1902 y 1913,9 aumentó un 263% la cantidad de pasajeros transportados por las tres líneas de tranvías a caballo instaladas a fines del siglo XIX, uniendo puntos productivos importantes de la ciudad como el puerto, ferrocarril, matadero y el mercado central; lo que podría indicar que era el medio de transporte utilizado por los “sectores de trabajo” (Cervera, 2011, p. 246). Si bien estos cambios siguieron el proceso de descentralización para garantizar la relación productiva y extractiva que mantenía con los enclaves, no fueron acompañados con la urbanización de estos. La disponibilidad de servicios como agua y calles ripiadas se circunscribían a los límites consuetudinarios del municipio y el mayor número de la población trabajadora residía en el centro, como sucedía en Rosario.

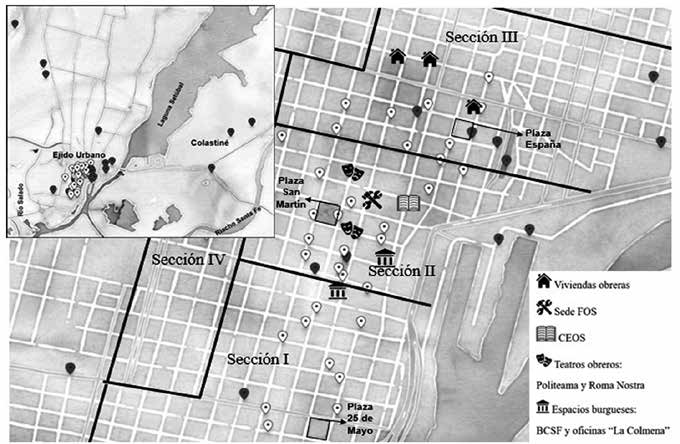

Dicha área presentaba mayores proyecciones de urbanización, lo cual, en conjunción con disposiciones como la etnia, el oficio y la organización, dio como resultado un patrón socio-habitacional heterogéneo. En la sección III se concentraron la mayor cantidad de viviendas, coexistiendo, por un lado, las individuales de trabajadores con distintos grados de calificación –tapicero, cigarrero, ajustador y calderero–, de contratación y remuneración (Franco, 2023); como también casas del FCSF en las que vivían los empleados de las distintas secciones ejecutivas de la empresa. Si bien los trabajos de estos últimos no requerían calificación, en ambos casos se trataba de inmigrantes, franceses y suizos mayoritariamente, descripción de la composición étnica y profesional que corresponde con la de Dalla Fontana (2003) del barrio Candioti Sur. Además, la mayoría de estos trabajadores o bien participaban de organizaciones como, por ejemplo, la Sociedad de Ajustadores, Torneros y Anexos, o bien habían formado parte de algún conflicto del período. Estas disposiciones –oficio, etnia y organización– no siempre se correspondían con la situación de cada trabajador.

Plano 2

Plano de confección propia, a partir de expedientes de mesa de entrada del Centro de Gestión Documental de Santa Fe. Expediente nº 65 de la sección Gobierno y Culto, del Archivo General de la Provincia de Santa Fe, anuarios estadísticos municipales, prensa local y obrera.

Plano de confección propia, a partir de expedientes de mesa de entrada del Centro de Gestión Documental de Santa Fe. Expediente nº 65 de la sección Gobierno y Culto, del Archivo General de la Provincia de Santa Fe, anuarios estadísticos municipales, prensa local y obrera.

Por otro lado, en la zona más cercana al canal de desviación del río, podemos identificar el emplazamiento de viviendas colectivas, esto es, conventillos, en un radio no mayor a cuatro manzanas muy cercanas al predio de OSN. Dado el carácter estacional que requerían las excavaciones de los depósitos de aguas corrientes en 1904 y las condiciones habitacionales y de salubridad de estas viviendas, la situación de los inmigrantes que los habitaban debió variar con las de los arriba mencionados. Finalmente, por fuera de los límites catastrales del ejido urbano, se distinguían situaciones de segregación habitacional, como fue el caso de algunos trabajadores autónomos que se asentaron hacia el oeste de la ciudad y cercanos a la calle Mendoza. Esta zona, según el censo municipal de 1907, no contaba con población ni infraestructura, pero era la ruta de acceso ripiada al ejido urbano y al mercado central, probable destino de los productos o servicios que proveían: leche y transporte. Similar era la situación de Colastiné que, si bien no contaba con mayores servicios de infraestructura, concentraba 1.941 habitantes en 1907 y 1.134 en 1914 y conectaba diferentes eslabones productivos de la ciudad.

Espacio urbano e identidad territorial de la clase obrera

Rosario

En Rosario, después de los efectos de la Ley de Residencia, la organización y conflictividad reaparecieron con fuerza desde inicios de 1904 gracias al todavía ascendente ciclo económico que hacía aún propicias las luchas reivindicativas. En ese contexto, los panaderos, que habían obtenido una serie de conquistas, realizaron un pícnic para celebrar su éxito, marchando en su retirada por la puerta del local gremial de los Obreros Sastres, quienes todavía libraban una huelga. Aquel sindicato se encontraba a dos cuadras de la plaza Santa Rosa, formando parte de un circuito que comenzaba a ritualizarse. En abril de aquel año la FOR (Federación Obrera Rosarina) había convocado a la realización de un Congreso Obrero Provincial,10 que funcionó como el primero de la joven federación, pero también como un espacio para organizar a otros trabajadores de la provincia. A inicios del mes de julio, el congreso se realizó en un amplio inmueble que los anfitriones consiguieron a solo cuatro cuadras de la plaza Santa Rosa, donde se congregaron los 38 delegados de Santa Fe, Junín, Buenos Aires y Rosario (Álvarez, 2022a).

Pero no solo la central trabajadora hegemónicamente ácrata celebró su congreso, también lo hizo el Partido Socialista (PS) por primera vez en la ciudad, tan solo unos días antes del convocado por la FOR. El mismo tuvo lugar en el popular teatro Olimpo de Rosario, al cual asistieron figuras como Del Valle Iberlucea y Palacios. El Olimpo fue la sede de la velada para el acto del 1º de mayo de aquel año 1904, luego de haber hecho la concentración diurna en la plaza San Martín y marchado ceremonialmente hasta la plaza Santa Rosa con alrededor de nueve mil trabajadores.11

Los socialistas partieron desde su local, a la vuelta de la plaza Santa Rosa, hasta la López, en un circuito que sostendrían y que dibujaba una territorialidad diferente de la anarquista. Aquel espacio público, más alejado del núcleo de ocupación obrero, fue el punto de realización de la primera celebración del 1º de mayo en 1890, donde ambas tendencias marcharon juntas. Desde entonces, cada una fue construyendo su propia ritualidad en torno a la plaza Santa Rosa. Como veremos, los socialistas instituyeron a la plaza San Martín como punto de concentración para luego marchar hacia la plaza Santa Rosa, en cambio los ácratas, a la inversa, iban desde Santa Rosa o desde sedes de gremios afines hasta la plaza San Martín.

En noviembre de 1904, los Dependientes de Comercio (DC) fueron a una huelga que fue duramente reprimida, perdiendo la vida el panadero Jesús Pereyra, y días después otros tres obreros (Monserrat, 2006, p. 180). El conflicto se inició con una huelga general declarada por la FOLR.12 Ante la ofensiva policial se realizó una reunión en el local de los DC, a metros del Mercado Central, pero por razones de aforo se trasladaron a la sede de la FOLR, donde detuvieron a muchos militantes. Al día siguiente, en una redada policial al mando del Jefe Político, fue asesinado el mencionado Pereyra.

Ante esa situación, los obreros realizaron una concentración no autorizada en la plaza Santa Rosa para trasladar el cadáver de su compañero al cementerio, pero al llegar a la esquina de Mendoza y Corrientes, que une dicha plaza con la ubicación de los principales gremios localizados en Corrientes 1247 (ver Plano 1), una emboscada policial sorprendió a la procesión abriendo fuego y dando muerte a más trabajadores. A raíz de este episodio la huelga se extendió por 72 horas, al tiempo que tomaba proyecciones nacionales. La intransigencia de las autoridades, sumados los pedidos de represión desde los sectores encolumnados en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), hicieron que la misma, lejos de aminorar los ánimos, los atizara. Resulta importante notar cómo la policía siempre buscó alejar a los obreros de los espacios identitarios donde se volvían fuertes, pero su persistencia por trazar una matriz simbólica y real de ocupación territorial prevaleció, teniendo a la plaza Santa Rosa y al cordón de gremios que la rodeaban como base simbólica y constructora de pertenencia.

El año 1906 encontró al movimiento obrero más consolidado, con mayor cantidad de gremios y ocupando el centro de la ciudad de forma más permanente y extendida. El 1º de mayo fue, como de costumbre, numeroso y contó con la procesión urbana de trabajadores que tenían en la plaza Santa Rosa su punto de referencia. Otro espacio de reunión era el teatro Politeama, en el cual centenares de trabajadores se reunían para conmemorar a los mártires de Chicago. Si la burguesía tenía al teatro El Círculo como su epicentro cultural y social, progresivamente la clase obrera configuró al Politeama como el propio.

El año 1907 constituye una radiografía inequívoca de la construcción obrera de una espacialidad que definía sus lugares simbólicos y conformaba parte clave de su identidad de clase. La huelga de cocheros de enero (Álvarez, 2021) resulta significativa porque los gobiernos provincial y nacional ordenaron sitiar la ciudad militarmente, enviando inclusive buques acorazados que apuntaron sus cañones sobre la costa citadina, buscando el quiebre del movimiento y la desconcentración obrera que ocupaba el centro comercial y productivo de la ciudad. La FOLR salió fortalecida y lideró pocos meses después la huelga de inquilinos que, a diferencia de la desencadenada en Buenos Aires, nació y fue coordinada por ella (Álvarez, 2022b). Por su parte, en Rosario directamente fue la FOLR y los principales gremios quienes la movilizaron, dando cuenta de los niveles de imbricación que conllevaba aquella ocupación del espacio y su factor potenciador de identidad y lucha, abigarrando gremios, viviendas colectivas y plaza Santa Rosa en una misma territorialidad.

La mayoría de los conventillos se encontraban en las inmediaciones de la icónica plaza y en torno a los mismos se fueron instalando las sedes gremiales de buena parte de los oficios de la ciudad. En el multiuso local sindical de Corrientes 1247 operó, durante la huelga de inquilinos, el comité pro-rebaja de alquileres, donde se recibían las adhesiones, así como un servicio de asesoramiento legal ante casos de desalojo. A la vuelta, junto a la sede del PS, funcionaba el comité pro-presos. Si bien la protesta fue perdiendo peso de forma progresiva, permitió vincular organización, lucha e identidad obrera en torno a los nodos habitacionales del mundo trabajador, al tiempo que estos permitían configurar un singular espacio social. Como afirma Oyón Bañales (2003, p. 50), las asociaciones proletarias y populares, así como las sedes gremiales y políticas, fueron clave a la hora de estrechar lazos comunitarios de la cultura de clase. Rosario, para inicios del siglo, corrobora esta matriz en la escala ampliada que suponía que el barrio fuese el mismo centro urbano.

El lustro que media entre 1908 y 1912, lejos de ser de reflujo, fue de reacomodos ante el nuevo contexto represivo. A pesar de las dificultades que tuvieron muchos gremios y la FOLR para funcionar, las luchas fueron intensas, así como otros repertorios de acción vinculados a fomentar la educación proletaria –con escuelas racionalistas– pero también con numerosas veladas, bazares y mítines que sostuvieron la actividad obrera. A pesar del trabajo de inteligencia policial que lograba desbaratar intentos de reunión y lucha, en octubre de 1909, a raíz de la captura y posterior fusilamiento de los pedagogos españoles Francisco Ferrer i Guardia y José Nakens, los trabajadores volvieron a ocupar la plaza Santa Rosa con grandes convocatorias y numerosos oradores.13

El ciclo 1912-1913, signado por la fuerte conflictividad en Rosario, también estuvo marcado por el triunfo del radicalismo en la provincia, lo cual generó una nueva gramática política entre movimiento obrero y poder provincial. El 1º de mayo de 1912 encontró al socialismo congregando a centenares de militantes en la plaza San Martín para marchar y finalizar en la emblemática Santa Rosa, donde cerraron con oradores, entre quienes estuvo Nicolás Repetto.14 Aquel circuito, repetido durante una década, tenía la característica de partir de una plaza de fuerte sociabilidad burguesa,15 pasando por la puerta de la BCR y de los principales sectores comerciales de la ciudad, para concluir en la plaza obrera. Los anarquistas, por su parte, en 1913 llevaron a cabo su acto para el 1º de mayo concentrando también en la plaza San Martín, pero cambiando el recorrido para diferir del socialista, finalizando también en la plaza Santa Rosa, ahora renombrada como Sarmiento.16

El ciclo de agitación de aquel bienio fue muy álgido, logrando un crecimiento tanto de la FOLR como del PS local, consolidando el patrón de ocupación obrero del centro de la ciudad. Si bien hacia 1914 el perfil de las movilizaciones de los primeros de mayo muestra una vuelta de los anarquistas a utilizar la plaza López como punto de reunión, los socialistas consolidaron sus locales y sus marchas entre las plazas San Martín y Sarmiento. A pesar de ligeros cambios en la ubicación de los sindicatos de la FOLR y el PS –este último terminó utilizando el previo local ácrata de calle Corrientes 1247–, el perfil de ocupación del centro se mantuvo y expandió hasta fines de la década, en aquel complejo contexto que supuso el impacto de la Gran Guerra en la ciudad.

Si se observa la imagen ampliada del Plano 1, se distingue la plaza Santa Rosa-Sarmiento. Esta, claro ejemplo de un espacio de representación según Lefebvre, supo ser el locus donde tuvieron lugar los actos proletarios cada 1º de mayo, ámbito en el cual confluían las movilizaciones o desde donde partían, al tiempo que se encontraba rodeada de los principales puntos neurálgicos del mundo trabajador. La plaza era el eje de referencia y corazón del barrio proletario. La misma no solo estaba a escasos metros de la BCR, sino que construía un centro paralelo, obrero y equidistante del núcleo aristocrático de la plaza 25 de Mayo, en torno a la cual estaban las instituciones del orden, como la Municipalidad y la Jefatura Política.

Santa Fe

En la capital provincial, hacia el cambio de siglo, la presencia del socialismo era palpable (Poy, 2016), pero aún débil. Por el contrario, en la primera década del siglo XX se consolidó el arraigo territorial ácrata en Santa Fe. Ligado a la descentralización productiva del municipio, a diferencia de Rosario, ese proceso se caracterizó por las oscilaciones entre el ejido urbano y la zona portuaria de Colastiné, en una dinámica pendular entre confluencia y autonomía de los momentos de ritualización y de conflictividad de la clase trabajadora santafesina.

En el área urbana, buena parte de la actividad anarquista se concentraba en el Centro Obrero de Estudios Sociales (COES), ubicado en las inmediaciones de la Plaza España y de la calle San Martín, núcleos del nuevo centro económico local y espacios por excelencia de disputa simbólica del movimiento obrero. Allí se desarrollaban las manifestaciones del 1º de mayo, de las que también tomaban parte los portuarios de Colastiné (Silber, 1982), protagonistas privilegiados de los conflictos laborales santafesinos de 1902 y 1903. Al calor de varias huelgas, no solo se creó la Sociedad de Contratistas, Estibadores y Trabajadores Unidos, dedicada a desarticular las protestas. También surgieron la Sociedad de Obreros Unidos y la Cosmopolita de Estibadores (Pereyra, 2013), que participaron en los primeros congresos del rubro (Abad de Santillán, 2005, pp. 69-80) y conformaban, junto a los rosarinos, la nómina de sindicatos ácratas del interior adheridos a la FOA en 1904.17

Ese año fue un punto de inflexión para la estructuración del anarquismo en Santa Fe. No solo la marcha en memoria de los mártires de Chicago, que culminó en las puertas del COES,18 fue verdaderamente contundente, sino también la participación de cuatro delegados de los Mozos y Cocineros y de los Obreros Unidos en el primer congreso provincial ácrata realizado en Rosario fue de vital relevancia. Allí se ideó la creación de la Federación Obrera Santafesina (FOS), concretada el 2 de octubre (Álvarez, 2022a). Con un local en el corazón del centro urbano, en ella se aglutinaron más de quince sindicatos que nucleaban a trabajadores vinculados principalmente a pequeñas y medianas unidades de producción para el mercado interno (Duarte y Franco, 2019). Creados en buena parte al compás de la creciente combatividad ácrata y sin contar con espacios propios, la existencia material de esos gremios era inseparable de la nueva federación, en cuya sede realizaban sus asambleas y mítines.

Entre octubre y noviembre de 1904, la FOS –adherida a la FORA con 756 miembros– lideró la organización sindical y articuló una serie de conflictos en el área urbana y costera de Santa Fe y en otras localidades, como Esperanza y San Justo.19 Los panaderos, fideeros, albañiles, herreros, sastres y pintores encendieron las protestas en el núcleo de la ciudad.20 Paralelamente, en Colastiné, los intentos del Centro Cosmopolita de Estibadores Unidos –adherido a la FOS poco después de su creación– por conformar un sindicato unificado,21 fueron bloqueados por la connivencia policial y patronal.22 Pero la unidad territorial obrera se cristalizó con la mutua solidaridad de numerosos gremios urbanos y costeros al plegarse tanto a la huelga del FCSF23 como al boicot a la cigarrería La Colmena de Colastiné, táctica que por primera vez garantizó el éxito de un paro en el ámbito local.24

Estos lazos identitarios rebrotaron en el marco del clima de agitación que signó al año 1906. Desde mediados de marzo, en La Colmena y La Asturiana de Rosario y Santa Fe se gestaron larga huelgas y experiencias de boicot. En la capital provincial, el mayor foco de lucha estuvo en Colastiné, al que pronto se sumaron los portuarios.25 En el centro urbano, numerosos gremios liderados por la FOS abandonaron el trabajo mientras organizaban la marcha del 1º de mayo,26 que partió de Plaza España, en un trayecto que atravesó las sedes del COES y de la federación. También pasaron frente al Club Comercial –núcleo de la elite económica local desde 1884–27 y por las oficinas de La Colmena, para finalmente desembocar en la Plaza San Martín, en diagonal a La Asturiana.28 Este recorrido evidencia una novedosa y coyuntural elección del itinerario de movilización, en consonancia con la necesidad de instalar en el espacio público las reivindicaciones de los cigarreros de todo el municipio. Esta vez, la manifestación culminó en la sede de la FOS, cuyo rol articulador era indiscutible.29

Sin embargo, hacia 1907 el anarquismo comenzó una deriva plagada de desafíos. De un lado, en La Protesta se admitía que “desde algún tiempo a esta fecha, el elemento obrero de Santa Fe ha perdido varios de sus activos componentes”, a causa de su muerte o por emigraciones tras las pasadas huelgas. Este repliegue también se evidenciaba en la pérdida de reivindicaciones de algunos trabajadores, como fue el caso de los albañiles, que denunciaban a “la avarienta empresa constructora del puerto de Santa Fé (sic) [que] se propone contratar albañiles de otras localidades, a fin de poder establecer la jornada de nueve horas”.30 Ese año, las consecuencias de la reconfiguración del entramado productivo santafesino se plasmaron en la bifurcación de las celebraciones por los mártires de Chicago, que encontraron al movimiento ácrata en un posicionamiento defensivo.

En el centro de la ciudad se realizaron conferencias gremiales y una velada en el teatro Politeama, en la que cerca de 3.000 obreros escucharon las palabras de Virginia Bolten. Sin embargo, no existen registros de movilizaciones callejeras. Pero en Colastiné, entre 600 y 700 personas participaron de una manifestación en la vía pública, contundente cifra con relación a los pobladores del distrito. En su recorrido, los portuarios se detuvieron en la sociedad patronal y en el “sitio donde estaba la piedra fundamental del edificio de la sociedad de resistencia Estibadores y Obreros Unidos del Puerto de Colastiné Sud, próximamente á construirse”.31 Potenciado por la participación de dos oradores rosarinos, el anarquismo santafesino encontró en la costa un espacio de resistencia.

La última gran batalla de la FOS la dieron los obreros del FCSF, en una huelga de casi tres meses, que terminó en una feroz represión policial y patronal y propició la disolución de la federación a finales de 1907. Desde el año siguiente, el COES se convirtió prácticamente en el único bastión de resistencia ácrata en la capital provincial. Clausurado tras las repercusiones de los sucesos del Centenario, en 1911 reabrió bajo la denominación de Biblioteca Popular Emilio Zolá. Además de continuar con la labor cultural, funcionó como espacio asambleario de sindicatos obreros de la ciudad (Bianco y Solanilla, 2012). En 1913, desde allí apenas fue posible organizar dos veladas en la sociedad Roma Nostra,32 sede de la conferencia socialista del 1º de mayo de 1900.

Respecto a esta última corriente, luego de un largo tiempo de letargo, entre 1912 y 1913 La Vanguardia volvió a tener una agencia de correspondencia en Santa Fe.33 Los reacomodamientos del sistema político provincial tras la asunción de la fórmula radical de Menchaca-Caballero para la gobernación en mayo 1912 tuvieron fuertes consecuencias regionales para el socialismo. Particularmente, tras el involucramiento del PS nacional y rosarino en las huelgas acaecidas entre noviembre de ese año y mayo del siguiente en la urbe sureña, se alentó la realización del Congreso Constitutivo de la Federación Socialista Santafesina (FSS) (Ratto, 2017). Precisamente, a partir de 1914 la penetración del PS en el territorio local resulta contundente.

Para el 1º de mayo, fue esta corriente política la que realizó una asamblea pública en la Plaza España, en la que participaron unas dos mil personas, entre las que había militantes anarquistas. En ella, oficiaron como oradores los rosarinos Montenegro, De la Fuente y Narciso A. Gnoatto.34 Este último –figura de crucial importancia para el socialismo regional en las primeras décadas del siglo XX (Ratto, 2017)– lideró la conferencia sobre cooperativismo celebrada en el Centro de Libre Pensamiento.35 Esta institución se encuadraba en el anticlericalismo, al que en el ámbito local adhería un amplio espectro de activistas liberales, como ser estudiantes, profesores, masones y políticos radicales, que se plegaron al movimiento reformista universitario santafesino de la década de 1910 (Larker y Bertero, 2018).

Las múltiples identidades políticas sobre las que el socialismo echaba raíces en la ciudad se materializaron en la marcha del 1º de mayo de 1915. Organizada por el Centro Socialista, concentró a “más de 2.000 personas, en su mayoría trabajadores”.36 A las variadas reivindicaciones centradas en el internacionalismo, la emancipación, el antibelicismo y el trabajo rural, se sumó el laicismo estatal con respecto a la educación, probablemente instaurado por la Federación Estudiantil plegada al mitin, del que también participaron radicales y anarquistas.37 El vasto y variado concierto de militantes se congregó en la Plaza España y marchó por las calles Humberto I y San Martín, pero esta vez para dirigirse a la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno provincial.

Allí, el delegado del Comité Ejecutivo y miembro de la Federación Gráfica Bonaerense, Juan J. Oliveros, pronunció un discurso sobre socialismo y gremialismo, acompañado por César Fornari, delegado de la FSS.38 Esta manifestación fue parte de una gira más extensa organizada desde la novel federación, cuyo núcleo se asentaba en Rosario y que tenía fuerte influencia en localidades sureñas.39 Su expansión hacia el centro-norte santafesino se vio reflejada en la continuidad de la gira desde la capital hacia Esperanza, y en los informes que Gnoatto enviaba desde Vera,40 a las puertas del norte forestal. Asimismo, en la sede de la Federación Gráfica Santafesina, Oliveros brindó una conferencia sobre la necesidad de la organización sindical y la creación de cooperativas y cajas de resistencia para los “sintrabajo” y enfermos.

En esta conferencia se dio un fuerte debate con un grupo de ácratas, quienes “pretendieron combatir las cajas de resistencia y las cooperativas, porque achataban el espíritu revolucionario”.41 Es que, mientras el avance del socialismo en la arena política local y regional era un hecho evidente, el anarquismo seguía siendo parte integrante de la misma. Pese a la pérdida del bastión de Colastiné y a la atomización que supuso la disolución de la FOS en 1907, sus activistas se hicieron presentes en las calles y tomaban la palabra en asambleas ajenas, mientras efectivizaban las propias en la Biblioteca Zolá. Hacia 1915, además de sostener la actividad militante por esos vectores, tras la conformación de la FORA sindicalista, una rama del movimiento ácrata de la capital provincial se aglutinó en la Sociedad de Oficios Varios, adherida a la FORA quintista recientemente escindida y de perfil anarco-comunista.42

A modo de cierre

A principios del siglo XX, la consolidación del modelo de acumulación capitalista en Santa Fe y Rosario modificó las dinámicas espaciales urbanas desatadas a partir del crecimiento demográfico y el desarrollo de las relaciones de producción, con un fuerte impacto en los procesos de conformación de la clase trabajadora y de construcción identitaria del movimiento obrero. En ambas ciudades se materializó una estructura productiva compuesta por unas pocas grandes unidades con alta concentración de mano de obra y una gran cantidad de pequeños y medianos talleres y comercios. Estos últimos espacios de trabajo se localizaron en las áreas céntricas, donde se aglutinaban los nudos de la matriz económica y habitacional tanto de la clase trabajadora como de las burguesías. Dichas áreas se convirtieron en núcleos de disputa material y simbólica por parte del movimiento obrero, en las que los teatros, plazas y federaciones gremiales tuvieron un rol central. En esta clave, el Congreso Obrero Provincial de 1904 y la creación de la Federación Obrera Socialista de 1912 oficiaron de catalizadores de la vinculación federativa entre ambas ciudades.

Sin embargo, las diferencias abundan. En Rosario los gremios lograron niveles de autonomía que trasvasaron la experiencia federativa de la FOLR. Dicha continuidad gremial configuró líneas de permanencia en torno a los espacios de ritualización y conflictividad que estuvieron fundamentalmente anclados en las inmediaciones de la Plaza Santa Rosa, la cual fue compartida y a su vez disputada por ácratas y socialistas hasta 1912. La densidad de los vínculos proletarios en el espacio barrial y productivo posibilitaron expresiones identitarias y de formación de clase que se tradujeron en manifestaciones fuertemente ritualizadas como eran los primeros de mayo.

En Santa Fe, en cambio, la estructura urbana del municipio estaba disgregada en un ejido urbano céntrico y en espacios suburbanos; además, se caracterizó por tener dos centros, uno de procedencia colonial y el otro signado por la relocalización del puerto principal desde Colastiné hacia la costa de la ciudad. Aquel reemplazamiento portuario no solo dislocó la nutrida red vincular entre ambas localidades, sino que supuso una reespacialización del ejido urbano de la capital y una bifurcación de los espacios de movilización obrera. De esta forma, el antiguo centro fue perdiendo peso ante las nuevas dinámicas urbanas que fueron trasladándose hacia el norte y oeste, diversificando y resignificando los escenarios de movilización conforme a las coyunturas de conflictividad y a las identidades políticas convocantes. Finalmente, la experiencia federativa en la FOS de las diversas organizaciones obreras les otorgó entidad espacial ante la falta de locales propios.

El vínculo entre las formas productivas y de ocupación habitacional con los espacios de organización y movilización constituyeron elementos analíticos sustanciales que no pueden dejarse de lado a la hora de comprender cómo funciona la organización obrera y sus luchas, las relaciones de producción que intervienen y cómo el espacio cumple un rol clave como generador de las condiciones de posibilidad de estos procesos históricos. En este sentido, la apuesta metodológica busca advertir la potencialidad analítica que posee el espacio como concepto y perspectiva para el estudio de la clase tanto en su dimensión identitaria como organizativa y de conflictividad. Confiamos en que este análisis puede aportar elementos útiles para pensar otras realidades.

Bibliografía

Abad de Santillán, D. (2005). La FORA: Ideología y trayectoria del movimiento obrero revolucionario en la Argentina. Libros de Anarres.

Alonso, L. (2010). Otto Schneider. Tradición alemana en Santa Fe, cuna de la cultura cervecera argentina. UNL.

Álvarez, C. (2021). Repensando la desmovilización del movimiento obrero rosarino en 1908. Izquierdas, 50.

Álvarez, C. (2022a). El primer Congreso de la Federación Obrera Rosarina en 1904. Cuadernos de Historia, 29.

Álvarez, C. (2022b). La huelga de inquilinos de 1907 en Rosario: una aproximación. Sociohistórica, 49.

Andreis, A. (2003). El ferrocarril. Lo que el tiempo no borró. Ediciones UNL.

Bianco, D. y J. Vicente Solanilla (2011). Grupos y actividades anarquistas en la ciudad de Santa Fe: 1904-1920. Mimeo.

Cervera, F., (2011). La modernidad en la ciudad de Santa Fe, 1886-1930. Historia de un desarrollo incompleto. Colección Santa Fe Siglo XXI, 2.

Collado, A. (2019). Atlas histórico de la ciudad de Santa Fe, 1887-1945. UNL.

Dalla Fontana, M. (2003), Memorias del Barrio Candioti Sur. Ediciones de Autor.

Duarte, J. y A. Franco (2019). Una clasificación sobre las asociaciones y centrales de trabajadores de la ciudad de Santa Fe entre los años 1896/1928. Historia Regional, 41.

Franco, A. (2023). Organización del trabajo y trabajadores en la Compañía Francesa de Ferrocarriles en la ciudad. Revista Páginas, 40.

Geller, L. (1975). El crecimiento industrial argentino hasta 1914 y la teoría del bien primario exportador. En M. Gímenez Zapiola (comp.), El régimen oligárquico. Materiales para el estudio de la realidad argentina (hasta 1930). Amorrortu.

Gioria, B. (2005-2006). Construcción del territorio y del espacio de la ciudad de Santa Fe. Desde la llegada de los inmigrantes hasta la crisis mundial del 30. América, 18.

Harvey, D. (1994). The Social Construction of Space and Time: A Relational Theory. Geographical Review of Japan, 67.

Hoggart, R. (2013). La cultura obrera en la sociedad de masas. Siglo XXI.

Katznelson, I. y A. Zolberg (1986). Working-Class Formation Nineteenth-Century Patterns in Western Europe and the United States. Princeton University Press.

Kofman, M. et. al. (2010). La industrialización en la Provincia de Santa Fe: Condiciones iniciales, factores de crecimiento y cambios estructurales, 1887-1946. XV Jornadas “Investigaciones en la Facultad” de Ciencias Económicas y Estadística.

Lahire, B. (2004). El hombre plural. Los resortes de la acción. Bellaterra.

Larker, J. y E. Bertero (2018). El movimiento estudiantil santafesino y sus estrategias de intervención colectiva en tiempos de lucha por la reforma universitaria y la creación de la Universidad Nacional del Litoral (1918 y 1919). Revista Paginas, 23.

Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Capitán Swing.

Monserrat, A. (2006). Otros actores buscan apropiarse del espacio público. En M. Bonaudo (dir.), La organización productiva y política del territorio provincial (1853-1912). En Nueva Historia de Santa Fe, vol. 6. Prohistoria y La Capital.

Oyón Bañales, J. (2003). Historia urbana e historia obrera: reflexiones sobre la vida obrera y su inscripción en el espacio urbano, 1900-1950, Perspectivas urbanas = Urban perspectives, 2.

Pereyra, A. (2013), Formas organizativas y de acción colectiva de la clase obrera portuaria de Colastiné (Santa Fe) en los años 1902-1910, Mimeo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.

Pianetto, O. et. al. (circa 1984). Formación de clase y acción sindical en una estructura agroexportadora. Argentina 1889-1930. El movimiento obrero en Rosario, 1880-1910. Informe CLACSO.

Pons, A. y R. Ruiz (2005). Tras el velo del comercio, la materia prima se transforma. Una aproximación al perfil industrial-manufacturero de Rosario (1873-1914), En M. Bonaudo (ed.). Los actores entre las palabras y las cosas. Prohistoria.

Poy, L. (2016). “Esparcidos en el inmenso territorio de la república”. Los primeros pasos del Partido Socialista en las provincias (1894-1902). Población & Sociedad, 23 (2), pp. 149-177.

Ratto, A. (2017). El Partido Socialista frente a las huelgas rosarinas de 1912-1913. Coordenadas, IV, 2.

Rausch, G. (2011). Puerto Colastiné y ferrocarril Santa Fe: la construcción de una territorialidad de explotación. Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad, 11, 11.

Rausch, G. (2012). El abandono territorial y el vacío legal como estrategias para la urbanización. La expansión de la ciudad de Santa Fe (Argentina) en el siglo XX. Arquisur, 2.

Savage, M. (1996). Space, networks and class formation. En Nelville Kirk (ed.), Social class and Marxism: defences and challanges. Scolar Press.

Sewell, W. (2011). Líneas torcidas. Historia Social, 69.

Silber, D. (1982). Colastiné: el puerto olvidado. I Congreso de Historia de los pueblos de la provincia de Santa Fe. Santa Fe.

Valentinuzzi de Pussetto, L. (1996). El barrio del puerto. Colmegna.

1. Pasando de 23.169 habitantes en 1869 a 245.199 en 1914, intervalo definido por el primer y tercer censo nacional, respectivamente. En ese intervalo Córdoba se multiplicó por cuatro y Buenos Aires por siete.

2. Tercer Censo Municipal de Rosario de Santa Fe. Rosario: Talleres Gráficos “La República”, 1910, p. 109.

3. Los domicilios mapeados están disponibles en Álvarez (2022b).

4. Anuarios estadísticos Municipales de la Ciudad de Santa Fe, años 1907, 1908-1909, 1910, 1914.

5. Primer censo provincial de 1887, IPEC y censo municipal de 1923.

6. Censo municipal de Santa Fe de 1907, Biblioteca del Archivo General de la Provincia de Santa Fe (AGPSF).

7. Centro de Gestión Documental de la Municipalidad Santa Fe, tomo 2, 1869-1872, Notas.

8. Entre 1906 y 1912 se fue completando el proceso de adquisición del predio.

9. Anuarios estadísticos municipales de la ciudad de Santa Fe, año 1914.

10. El Municipio (en adelante EM), 9 de abril de 1904.

11. La Protesta (LP), 5 de mayo de 1904, p. 3.

12. Luego del congreso nacional de la Federación Obrera Argentina (FOA) en 1904, las seccionales locales adhirieron a sus nombres la “L” de local, pasando la FOR a llamarse FOLR, al tiempo que la FOA agregó la adscripción “Regional”, llamándose desde entonces FORA.

13. EM, 18 de octubre de 1909.

14. LV, 27 de abril de 1912, p. 2; LV, 3 de mayo de 1912, p. 1.

15. En su extremo oriental terminaría por erigirse el soberbio edificio de la Jefatura Política en 1916, actual casa de gobierno de la provincia en la ciudad, desde donde continuaría funcionando la División de Investigaciones.

16. LP, 27 de abril de 1913, p. 2.

17. LP, 27 de abril de 1904, p. 4; LP, 9 de mayo de 1904, p. 4.

18. LP, 4 de mayo de 1904, p. 3.

19. LP, 10 de noviembre de 1904, p. 3; LP, 16 de noviembre de 1904, p. 3; LP, 17 de noviembre de 1904, p. 3.

20. LP, 22 de octubre de 1904, p. 3.; LP, 1 de noviembre de 1904, p. 3; LP, 3 de noviembre de 1904, p. 3; LP, 4 de noviembre de 1904, p. 3; LP, 6 de noviembre de 1904, p. 3; LP, 10 de noviembre de 1904, p. 3; LP, 15 de noviembre de 1904, p. 2; LP, 16 de noviembre de 1904, p. 3; LP, 17 de noviembre de 1904, p. 3; LP, 18 de noviembre de 1904, p. 2; LP, 19 de noviembre de 1904, p. 3.

21. LP, 10 de noviembre de 1904, p. 3; LP, 13 de noviembre de 1904, p. 1; LP, 15 de noviembre de 1904, p. 2.

22. LP, 6 de noviembre de 1904, p. 3, LP, 16 de noviembre de 1904, p. 3; LP, 18 de noviembre de 1904, p. 2; LP, 20 de noviembre de 1904, p. 3.

23. LP, 24 de noviembre de 1904, p. 3; LP, 25 de noviembre de 1904, p.3; LP, 27 de noviembre de 1904, p. 3; LP, 4 de diciembre de 1904, p. 3.

24. LP, 6 de octubre de 1904, p. 2; LP, 19 de octubre de 1904, p. 2; LP, 22 de octubre de 1904, p. 3; LP, 25 de octubre de 1904, p. 3; LP, 27 de octubre de 1904, p. 3; LP, 30 de octubre de 1904, p. 2.

25. LP, 12 de abril de 1906, p. 2.; LP, 18 de abril de 1906, p. 2; LP, 20 de abril de 1906, p. 2; LP, 27 de abril de 1906, p. 2.

26. LP, 29 de abril de 1906, p. 2; LP, 1 de mayo de 1906, p. 3.

27. Bolsa de Comercio de Santa Fe. Libro de Oro. 1912-1962, Bolsa de Comercio de Santa Fe, Santa Fe, 1962, p. 42.

28.Catálogo de fabricantes de cigarros en la Argentina desde 1843. Disponible en http://cpcca.com.ar/cma/fab/FAB.HTM.

29. LP, 8 de mayo de 1906, p. 2.

30. LP, 2 de mayo de 1907, p. 1.

31. LP, 8 de mayo de 1907, p. 2.

32. DSF, 1 de mayo de 1913, p. 1.

33. LV, 27 de abril de 1912, p. 1.

34. DSF, 1 de mayo de 1914, p. 5; LV, 6 de mayo de 1914, p. 2.

35. LV, 6 de mayo de 1914, p. 2; LV, 6 de mayo de 1914, p. 3.

36. LV, 2-3 de mayo de 1915, p. 2.

37. “Proletarios del mundo uníos”, “La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos”, “No queremos clero subvencionado por el estado; pedimos escuelas del estado laicas y gratuitas”, “No queremos dreednoughts ni fusiles; pedimos tierra, arados y semillas”, LV, 2-3 de mayo de 1915, p. 2.

38. LV, 30 de abril de 1915, p. 2; LV, 2-3 de mayo de 1915, p. 2.

39. LV, 26-27 de abril de 1915, p. 3.

40. LV, 26-27 de abril de 1915, p. 3; LV, 5 de mayo de 1915, p. 3.

41. LV, 7 de mayo de 1915, p. 2.

42. LP, 4 de mayo de 1915, p.3.